时间:2024-11-13访问:68来源:历史铺

宰相须用读书人

一场“黄袍加身”令赵匡胤开创北宋之世,而坐拥中原的他并未停下征战的脚步。他贯彻“先南后北,先易后难”的作战思路,荡平南方割据政权,朝中宰相赵普欲宣扬宋军征讨的威严,建议将年号由“建隆”改为“乾德”,意思是顺应天意、收复民心,赵匡胤颇为高兴,决定于次年正月颁行。

赵普影视形象。来源/电视剧《大宋传奇之赵匡胤》截图

如果故事到这里戛然而止,顶多算是赵普“不学无术”的倒霉事儿,但赵普自此发奋苦读,留下了“半部论语治天下”的传闻,更在《宋史》中留下了20年后遍阅史籍,30年后旁征博引的记载,一介孤陋寡闻的“文吏”竟最终走向了学识渊博的“硕儒”,这恐怕不仅仅是赵普个人的传奇经历,背后是宋代用人的时代转型。

赵普影视形象。来源/电视剧《大宋传奇之赵匡胤》截图

如果故事到这里戛然而止,顶多算是赵普“不学无术”的倒霉事儿,但赵普自此发奋苦读,留下了“半部论语治天下”的传闻,更在《宋史》中留下了20年后遍阅史籍,30年后旁征博引的记载,一介孤陋寡闻的“文吏”竟最终走向了学识渊博的“硕儒”,这恐怕不仅仅是赵普个人的传奇经历,背后是宋代用人的时代转型。

崇文首推科举制

文治造就新世风

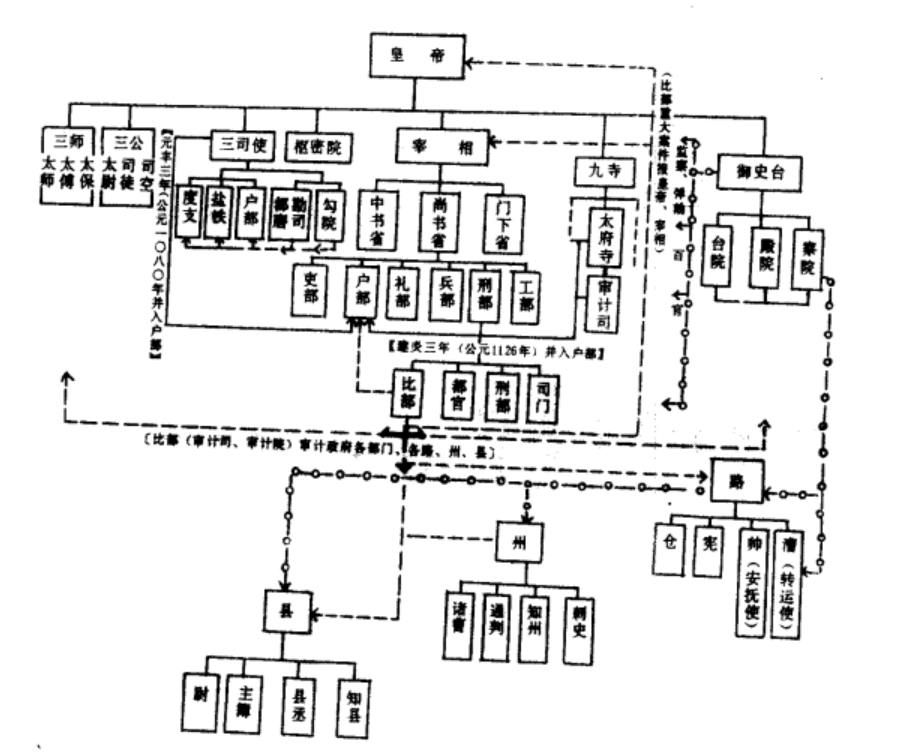

如果说唐代一科取士以20人为多,那么宋代则动辄一科数百,最高一次可达1200人。 宋代文官之盛是独步古今的,从出身来看,《登科录》所载之进士大多为布衣家庭,他们跻身官场却没有显赫背景,宋代起世家大族、门第阀阅的观念大为削弱,“朝为田舍郎,暮登天子堂”成为趋势;从任职来看,宋代起初虽然未能沿用三省六部制,而是采用机构繁杂、依能力提拔的差遣制,但是这一体制能容纳数量庞大的文官群体,他们饱读诗书有“致君尧舜上”的使命,有“士大夫与皇帝共治天下”的担当,有“先天下之忧而忧”的责任,有“为往圣继绝学,为万世开太平”的情怀;从作为来看,有吕端面对真宗即位时形势突变的沉着应对,有寇准笑看契丹来犯时的御敌澶渊,有范仲淹、王安石针砭时弊的变法革新,有苏轼出任杭州后的千古留名。这是宋代文官空前庞大的集聚效应,这是儒家理念响彻政坛的时代强音。

宋代机构示意图。来源/游中民等主编:《中国审计法学》,中国广播电视出版社,第341页

如果说刚才的纵向集权与横向分权展现了机构设置的策略,那么宋代差遣官员的“知”“同知”“提举”“判”等称谓反映了人才任用的灵活性,职务与官员的结合不再以品级为门槛儿,低级别的官员可以凭借能力越级任职,高级别的官员如若不被任用也可暂时保留俸禄。宋代国家治理是庞大文官群体的运作,是别开生面的时局。 而在科举制的推动之下,在士大夫文化修养的引领之中,宋代更形成了浓郁的文化风貌。宋学是两宋时期的重要学术成就,王安石的荆公新学、苏轼的蜀学、二程的洛学交相辉映,宋学强调“六经注我”,展现文人的独立思考,把儒家经典作为人生的注脚,而汉代文人则强调“我注六经”,着眼于学术的刨根问底,日后形成了“汉学”“宋学”两大思想文化高峰。 同时二程洛学延展出宋明理学的脉络,由“天理”的阐发到“格物致知”的追求,至南宋时形成完备体系,朱熹作为重要传承者将理学思想融入《四书章句集解》,伴随着该书成为科举考试的权威书目,程朱理学的地位无可撼动。

宋代文化之繁盛源自“文治”,“文治”局面之形成依托科举。我们眼中的宋代是读书入仕蔚然成风的时代,是文官群体颇有作为的时代,更是文化领域璀璨夺目的时代。

然而宋代“文治”所造就的“崇文抑武”局面,未必是强国之音,武将的备受牵制、唯唯诺诺必然带来军事上的萎靡不振,两宋难以恢复旧疆,难以重塑汉唐雄风正在于此;文官的繁冗、闲置也大大消耗着国力,正如宋祁所言“州县不广于前,而官五倍于旧”,士大夫的备受尊崇与保有俸禄使得财政开支越发紧张,为安置文官群体而形成的“叠床架屋”式机构,使得众多事务推诿、牵制,大大影响了行政效率。钱穆先生曾总结宋人时论,将宋代的危机归纳为“三冗两积”(即冗官、冗兵、冗费导致积贫、积弱),的确是难以回避的时代症结。

宋代“文治”是人才选拔与治国理念的重要尝试,它造就辉煌、谱写时代篇章,我们充分认可,而隐藏危机、值得深切反思,我们必须感知。每一个时代有一个时代的使命,每一个时代有一个时代的成就,我们仰慕过去,也要造就今朝。

宋代文化之繁盛源自“文治”,“文治”局面之形成依托科举。我们眼中的宋代是读书入仕蔚然成风的时代,是文官群体颇有作为的时代,更是文化领域璀璨夺目的时代。

然而宋代“文治”所造就的“崇文抑武”局面,未必是强国之音,武将的备受牵制、唯唯诺诺必然带来军事上的萎靡不振,两宋难以恢复旧疆,难以重塑汉唐雄风正在于此;文官的繁冗、闲置也大大消耗着国力,正如宋祁所言“州县不广于前,而官五倍于旧”,士大夫的备受尊崇与保有俸禄使得财政开支越发紧张,为安置文官群体而形成的“叠床架屋”式机构,使得众多事务推诿、牵制,大大影响了行政效率。钱穆先生曾总结宋人时论,将宋代的危机归纳为“三冗两积”(即冗官、冗兵、冗费导致积贫、积弱),的确是难以回避的时代症结。

宋代“文治”是人才选拔与治国理念的重要尝试,它造就辉煌、谱写时代篇章,我们充分认可,而隐藏危机、值得深切反思,我们必须感知。每一个时代有一个时代的使命,每一个时代有一个时代的成就,我们仰慕过去,也要造就今朝。