时间:2024-11-14访问:85来源:历史铺

本 文 约 9900 字

阅 读 需 要 29 min

本 文 约 9900 字

阅 读 需 要 29 min

5月15日7时18分,距离地球3.2亿千米之外,天问一号探测器成功实现火星表面软着陆,稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功!这是我国航天事业发展中又一个具有重大意义的里程碑。

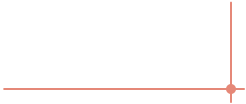

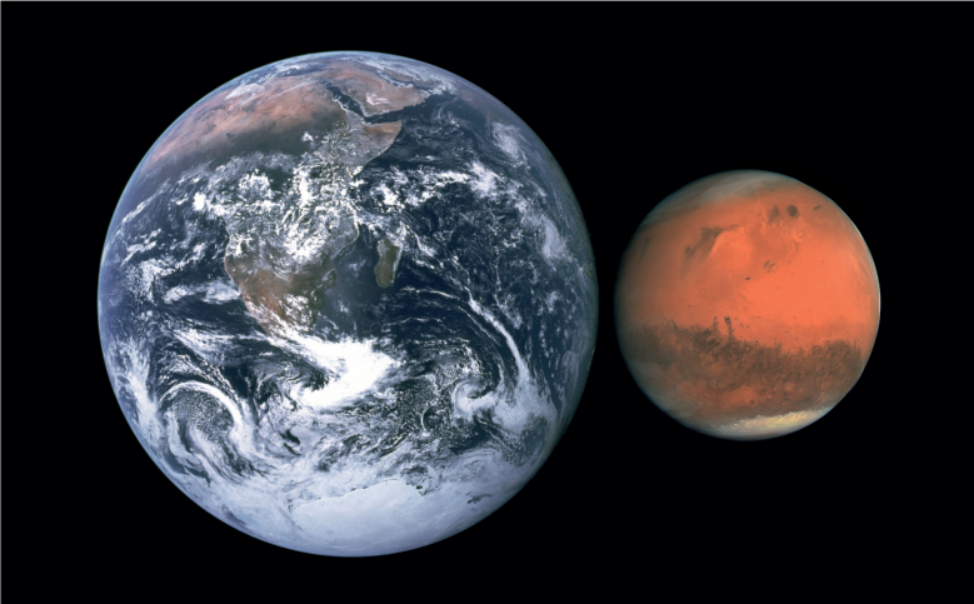

概念图,天问一号着陆器最后着陆阶段(中国国家航天局提供)。天问一号为执行我国首次火星探测任务的探测器,2020年7月23日发射,于2021年2月10日进入环火星大椭圆轨道,预计环绕火星三个月后,着陆器携带巡视器进行着陆探测

概念图,天问一号着陆器最后着陆阶段(中国国家航天局提供)。天问一号为执行我国首次火星探测任务的探测器,2020年7月23日发射,于2021年2月10日进入环火星大椭圆轨道,预计环绕火星三个月后,着陆器携带巡视器进行着陆探测

现代航天学和火箭理论的奠基人康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基曾在100年前说过:“地球是所有人类的摇篮,但人类不可能永远生活在摇篮里。”

如果用今天科学家们的研究成果描述,这句话会变得更有说服力:地球的质量约为太阳的33万分之一,距离太阳约1.5亿千米,光速仅需8分钟即可抵达。而人类目前已观测到的宇宙半径,已经达到了465亿光年,这是光速用465亿年跨过的旅程。由于宇宙膨胀,它甚至远大于宇宙约138亿年的寿命!人类必须迈出这个摇篮。

火星:人类迈出摇篮的唯一选择

人类文明经过上万年发展,终于发现地球只是宇宙角落中一个不起眼的暗淡蓝点,这里也是已知宇宙中唯一存在生命的星球。月球是地球的卫星,但它被地球的引力牢牢束缚,那里只是空寂无比的荒漠。人类迈出这个生命摇篮的第一步,只能是走向最近的行星邻居,那里或许有着完全不同的世界。地球有两个重要的邻居行星,金星和火星。金星已被证实是一个常年表面温度超过460摄氏度、大气压是地球海平面90余倍的恶劣高温高压环境,空气中弥漫着各类有毒硫化物,几乎没有价值探测开发。相较而言,另一个邻居火星就成为人类迈向跨行星生存物种的下一站。人类未来的行星际基地开发需要至少达到这些条件:充足的水源、空气、能量、土壤和元素,能庇护生命,易于实施航天开发。火星在这些方面都相当“完美”:火星水资源可以用“丰富”(当然,相对地球是贫瘠的)一词形容:火星全球浅层土壤普遍存在2—3%的水分,火星表面在夏季甚至出现液态卤水流动,南北两大极冠地区蕴藏着超过地球格陵兰岛的水冰含量,火星底部可能蕴藏巨大的液态水湖。对于小规模人口而言,已经足够。

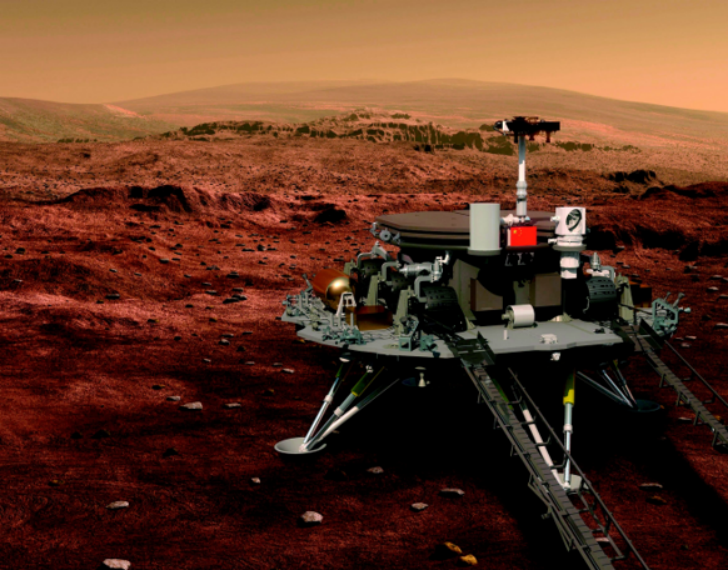

地球和火星的大小比较,火星直径约相当地球的一半,与地球同为岩质行星,演化历史和发展规律类似,除极度缺乏有机物外,其他元素构成与地球条件类似火星表面大气密度和气压普遍不足地球海平面的1%,接近真空。但这并不让人绝望,它的空气中约96%是二氧化碳,极地地区更是一望无际的干冰,这是人类可以利用的资源。无论是未来农业开发可以作为天然“植物肥料”,还是通过化学反应制氧气或甲烷等火箭燃料,都将是重要的资源。火星附近的太阳辐射强度平均仅有地球附近的44%,但它依然处在太阳系内宜居带附近,行星温度适宜,允许液态水的存在,有可能孕育生命。在火星探测过程中,太阳能依然是各个任务的主流能量来源。虽然偶尔的沙尘暴会影响地面上着陆器和火星车(巡视器)的能量接收,但也能通过电池提前储备预防。此外,人类还可以使用核能,已经应用在了“好奇号”和“毅力号”火星车,目前还在研究更复杂的小型核电设备。火星和地球同为岩质行星,演化历史和发展规律类似。虽然火星上极度缺乏有机物,但其他元素构成与地球条件类似,这也成为人类开发火星的重要前提。对于未来的人类火星基地建造规划,可以提前发射无人3D打印探测器先期抵达,通过远程遥控和就地取材建造未来家园。

地球和火星的大小比较,火星直径约相当地球的一半,与地球同为岩质行星,演化历史和发展规律类似,除极度缺乏有机物外,其他元素构成与地球条件类似火星表面大气密度和气压普遍不足地球海平面的1%,接近真空。但这并不让人绝望,它的空气中约96%是二氧化碳,极地地区更是一望无际的干冰,这是人类可以利用的资源。无论是未来农业开发可以作为天然“植物肥料”,还是通过化学反应制氧气或甲烷等火箭燃料,都将是重要的资源。火星附近的太阳辐射强度平均仅有地球附近的44%,但它依然处在太阳系内宜居带附近,行星温度适宜,允许液态水的存在,有可能孕育生命。在火星探测过程中,太阳能依然是各个任务的主流能量来源。虽然偶尔的沙尘暴会影响地面上着陆器和火星车(巡视器)的能量接收,但也能通过电池提前储备预防。此外,人类还可以使用核能,已经应用在了“好奇号”和“毅力号”火星车,目前还在研究更复杂的小型核电设备。火星和地球同为岩质行星,演化历史和发展规律类似。虽然火星上极度缺乏有机物,但其他元素构成与地球条件类似,这也成为人类开发火星的重要前提。对于未来的人类火星基地建造规划,可以提前发射无人3D打印探测器先期抵达,通过远程遥控和就地取材建造未来家园。

火星探测:比邻若天涯

火星带给人类的期望很高,但是探测它的难度远远超出了想象。地球处在太阳系较内侧位置,与太阳平均距离约为1.5亿千米,即1个标准天文单位的长度。火星距离太阳要远一些,平均大约是2.3亿千米。地球需要约365天环绕太阳一周,火星需要约687天。火星的轨道是偏心率为0.09的椭圆,地球轨道则接近正圆。这意味着地球和火星之间的距离在时刻复杂变化,最近时超过5500万千米,最远在太阳两侧面面相对时可远至4亿千米。 然而,如果从地球的视角来看,每隔大约780天才能和火星最接近一次,这个时间又叫作会合周期,大约是26个月。从几何角度解释也容易理解:假设二者都是纯圆轨道,在780天内地球运行了2周49度角,火星运动了1周49度角。好比是操场中两个人跑步,内圈跑得比较快的那个人,套了外侧比较慢的那个人1圈,二者再次会合。

地球和火星的轨道周期及会合周期示意图

这给人类现有的以化学燃料为核心动力的火箭带来了巨大的挑战。不同于科幻作品中动辄以极快速度运动的飞船和火箭,人类并不能随心所欲地不在乎地球和火星之间距离,人类必须利用这个780天才出现一次的时间窗口,利用地球和火星靠近的时刻,提前几个月发射探测器。在实际飞行时,探测器需要在太阳系中完成一个大椭圆飞行轨道,又叫作霍曼转移轨道。火星和地球轨道形状不同,每次会合时二者的相对几何位置也不尽相同,探测的最佳发射窗口会因此变化,单次旅程轻易长达4—7亿千米,耗时6—11个月不等。此外,火箭的发射条件会由于总装调试进程、火箭状态和天气等原因推迟,导致抓住窗口的难度更加提升。火星的探测难度,可想而知,看似近如比邻,实则远至天涯。

火星探测器的霍夫曼转移轨迹示意图。霍夫曼转移为一种变换太空轨道的方法,采用该轨道操纵技术的航天器途中只需两次发动引擎推进,相对节省燃料

火星探测器的霍夫曼转移轨迹示意图。霍夫曼转移为一种变换太空轨道的方法,采用该轨道操纵技术的航天器途中只需两次发动引擎推进,相对节省燃料

初探火星:令人痛惜的失败,令人致敬的勇气

第二次世界大战期间,随着同盟国和轴心国的战争需求,人类各项技术急剧发展,尤其是纳粹德国研制的18000枚V2火箭呼啸到欧洲的各个战场,人类最初的火箭技术和经验也在快速迭代积累。这种风诡云谲天空下的厮杀,变成了孕育人类航天技术的温床。1942年,纳粹德国曾尝试将V2火箭发射入太空,成功越过了象征着太空与地球边界的卡门线,这里距离地球表面已经有100千米高。自从人类文明诞生以来的飞天梦想,不经意间就变成了可以期望的未来,这也迅速成为酝酿战后苏美两方阵营进入太空竞赛的基础。早在1960年,抢先一步的苏联两颗火星一号探测器就秘密发射升空,但是由于早期火箭技术不成熟,遗憾它们都没成功离开地球。然而苏联始终无法解决根本问题,在1962年再发三颗,又告失败。美国也同样倒霉,1964年11月5日“水手3号”发射,但在星箭分离阶段失败。

“水手 4 号” (Mariner 4)火星探测器,整个探测器大致有 3 米高,4 个太阳能帆板展开后整体宽度达到近7米。该探测器1964年11月28日发射升空,于 1965 年 7 月 15 日在火星上空约1 万千米高成功飞掠过火星,拍下了 22 张火星照片,为首次成功探测火星的太空探测器“水手3号”的姊妹探测器“水手4号”顶着巨大压力在1964年11月28日发射,最终成为首次成功探测火星的太空船。整个探测器大致有3米高,4个太阳能帆板展开后整体宽度达到近7米,足够放满一幢小房子。但其实这些太阳能帆板产生的电能很有限,只有300瓦左右,和夜晚普通居民家里各间房屋开灯照明的消耗量差不多。“水手4号”携带了探测磁场、宇宙射线、高能粒子、太阳风、太空尘埃等的各种仪器,反而更像是一个太阳系深空探测任务。这也符合它的定位:所谓的探测火星是飞掠,彼时的航天技术并不足以让探测器变轨并停留在环绕火星轨道,在拍完这些照片不久后,“水手4号”努力将所有数据发送回地球,然后便滑入深空,靠近火星期间仅占任务的不到1%时间。不过,为了这1%的时间,它携带了极其重要的照相机。彼时的照相机不像今天的手机一般使用成熟的电子感光耦合元件(CCD),只能通过最简单的摄像管将图像信号记录并转换为数字信号。完成飞掠任务后,这些数字再经过压缩传输,在地球上重新绘制出来。

“水手 4 号” (Mariner 4)火星探测器,整个探测器大致有 3 米高,4 个太阳能帆板展开后整体宽度达到近7米。该探测器1964年11月28日发射升空,于 1965 年 7 月 15 日在火星上空约1 万千米高成功飞掠过火星,拍下了 22 张火星照片,为首次成功探测火星的太空探测器“水手3号”的姊妹探测器“水手4号”顶着巨大压力在1964年11月28日发射,最终成为首次成功探测火星的太空船。整个探测器大致有3米高,4个太阳能帆板展开后整体宽度达到近7米,足够放满一幢小房子。但其实这些太阳能帆板产生的电能很有限,只有300瓦左右,和夜晚普通居民家里各间房屋开灯照明的消耗量差不多。“水手4号”携带了探测磁场、宇宙射线、高能粒子、太阳风、太空尘埃等的各种仪器,反而更像是一个太阳系深空探测任务。这也符合它的定位:所谓的探测火星是飞掠,彼时的航天技术并不足以让探测器变轨并停留在环绕火星轨道,在拍完这些照片不久后,“水手4号”努力将所有数据发送回地球,然后便滑入深空,靠近火星期间仅占任务的不到1%时间。不过,为了这1%的时间,它携带了极其重要的照相机。彼时的照相机不像今天的手机一般使用成熟的电子感光耦合元件(CCD),只能通过最简单的摄像管将图像信号记录并转换为数字信号。完成飞掠任务后,这些数字再经过压缩传输,在地球上重新绘制出来。

“水手 4 号”拍摄的火星照片。虽然这些照片加在一起只覆盖了火星表面约 1%,人们从中发现,火星表面明显有着大量撞击坑,不太像有复杂地质运动及同地球类似气候条件

1965年7月15日,“水手4号”在火星上空约1万千米高度成功飞掠火星。读者们不要对这个数据失望,感觉很远。实际上在深空探测领域,这已经是相当近的距离,例如地球上各种通信卫星都距离地表35786千米,更何况这个飞行了不远“亿里”、目标火星的探测器。因而,对于“水手4号”而言,这个距离足够各种设计好的仪器设备完成既定目标。在它与火星最近距离接触的数小时内,它尽一切可能拍下了22张火星照片,它们是人类首次近距离拍下的外星球照片。 虽然这些照片加在一起只覆盖了火星表面约1%,但照片带给人类的冲击依然具有划时代的意义的:此前人类只能看着母星地球,这是人类在近距离观察第二颗行星。人们从这些照片中可以看到火星表面明显有着大量撞击坑,看起来是极其荒凉的一片荒漠,不太像有复杂地质运动和地球类似气候条件的样子。仪器也没有探测到火星表面的磁场和辐射带,信号非常微弱。感应到的火星表面温度也接近零下100摄氏度,且几乎没有大气,这大大支持了认为火星不可能存在生命一派的观点。 有意思的是,“水手4号”任务周期里发回地球的数据总量才634 KB,对于今天的计算机技术而言这仅是一幅压缩图片的尺寸,读者们和朋友随手在聊天软件中“斗”几张图都要花掉更多流量。从另一方面,也能反衬出在当时的技术发展水平限制下,科学家们利用聪明才智做出了多么不可思议的成就!

“水手 9 号”

随后的1971年是人类探测火星历史上最繁忙的一年,苏联和美国共计发射了5个探测器,占整个20世纪70年代任务的一半!1971年5月8日,70年代首个任务、美国“水手8号”顺利出发,但在仅仅6分钟后,火箭上的技术故障导致发射失败,探测器很快坠毁在大西洋中,它的发射失败让基于20世纪70年代首个火星探测窗口的任务蒙上了一层阴影。在1天之后,苏联与之竞争的宇宙419号火星探测器因为几乎一模一样的问题而失败,以至于都没来得及给这个探测器起正式名字。随后发射的苏联火星2号/3号和美国“水手9号”,成功抵达火星附近。

最终“水手9号”在飞行了5个半月时间后,成为首个实现环绕火星轨道的探测器,也是人类第一个环绕其他行星的探测器。“水手9号”刚抵达火星时,情况不尽如人意,火星表面发生了全球性的沙尘暴。这是由于火星大气稀薄,对行星的保温效应几乎可以忽略,导致其不同区域的太阳照射带来的温差巨大,气压差带来了大规模甚至遍布全球的空气流动。而火星上由于极度干燥、长期的太阳风等宇宙射线轰击、陨石撞击和风沙侵蚀,土壤和沙尘非常细密。气体裹挟着细沙,成为壮观无比的全球沙尘暴,遮天蔽日。直到几个月之后这种情况才稍微好转一些,“水手9号”才开始获取真正意义上的数据和图片。所幸它在那里一直工作了一年多时间,最终熬到风沙散尽的一刻。相比前辈们的数十张照片,它拍下了7000多张火星照片。由于轨道时远时近,图像分辨率也从1000米到100米不等,但已经覆盖了火星表面的85%,这个成就可谓惊人。

“水手 9 号”

随后的1971年是人类探测火星历史上最繁忙的一年,苏联和美国共计发射了5个探测器,占整个20世纪70年代任务的一半!1971年5月8日,70年代首个任务、美国“水手8号”顺利出发,但在仅仅6分钟后,火箭上的技术故障导致发射失败,探测器很快坠毁在大西洋中,它的发射失败让基于20世纪70年代首个火星探测窗口的任务蒙上了一层阴影。在1天之后,苏联与之竞争的宇宙419号火星探测器因为几乎一模一样的问题而失败,以至于都没来得及给这个探测器起正式名字。随后发射的苏联火星2号/3号和美国“水手9号”,成功抵达火星附近。

最终“水手9号”在飞行了5个半月时间后,成为首个实现环绕火星轨道的探测器,也是人类第一个环绕其他行星的探测器。“水手9号”刚抵达火星时,情况不尽如人意,火星表面发生了全球性的沙尘暴。这是由于火星大气稀薄,对行星的保温效应几乎可以忽略,导致其不同区域的太阳照射带来的温差巨大,气压差带来了大规模甚至遍布全球的空气流动。而火星上由于极度干燥、长期的太阳风等宇宙射线轰击、陨石撞击和风沙侵蚀,土壤和沙尘非常细密。气体裹挟着细沙,成为壮观无比的全球沙尘暴,遮天蔽日。直到几个月之后这种情况才稍微好转一些,“水手9号”才开始获取真正意义上的数据和图片。所幸它在那里一直工作了一年多时间,最终熬到风沙散尽的一刻。相比前辈们的数十张照片,它拍下了7000多张火星照片。由于轨道时远时近,图像分辨率也从1000米到100米不等,但已经覆盖了火星表面的85%,这个成就可谓惊人。

科学家正在肯尼迪航天中心分析“水手 9 号”发回的有关火星的信息,摄于 20 世纪 70 年代

与此同时,任务更加复杂的苏联火星2号和3号并不尽如人意。按照计划,它们不仅能够实现环绕火星,还能释放着陆器着陆火星,随后释放小型巡视器。然而,火星2号着陆器遗憾失联并焚毁在火星大气中,最终撞击在火星表面,这也算是人类首次“硬着陆”火星的探测器。后续的火星3号在成功抵达火星轨道后也立即释放着陆器,幸运的是,重达1.2吨的巨大着陆器终于实现了人类探测器首次成功软着陆火星,成为人类在火星上的第一个“足迹”。不过极其遗憾的是,在它成功着陆后仅仅十几秒钟后就与地面失去了联系。它除了验证火星降落技术方案之外,几乎没有取得任何科研成果。后来2006年抵达火星的美国侦察轨道器还拍到了疑似火星3号着陆时扔下的降落伞和轨道器,时隔35年它依然寂寞地待在火星表面。火星2号和3号的轨道器都成功进入了环绕火星轨道,但它们都没有坚持到火星沙尘暴逐渐退去的时刻,为人类带回丰富的观测图像和测量结果,从而让“水手9号”大放异彩。

科学家正在肯尼迪航天中心分析“水手 9 号”发回的有关火星的信息,摄于 20 世纪 70 年代

与此同时,任务更加复杂的苏联火星2号和3号并不尽如人意。按照计划,它们不仅能够实现环绕火星,还能释放着陆器着陆火星,随后释放小型巡视器。然而,火星2号着陆器遗憾失联并焚毁在火星大气中,最终撞击在火星表面,这也算是人类首次“硬着陆”火星的探测器。后续的火星3号在成功抵达火星轨道后也立即释放着陆器,幸运的是,重达1.2吨的巨大着陆器终于实现了人类探测器首次成功软着陆火星,成为人类在火星上的第一个“足迹”。不过极其遗憾的是,在它成功着陆后仅仅十几秒钟后就与地面失去了联系。它除了验证火星降落技术方案之外,几乎没有取得任何科研成果。后来2006年抵达火星的美国侦察轨道器还拍到了疑似火星3号着陆时扔下的降落伞和轨道器,时隔35年它依然寂寞地待在火星表面。火星2号和3号的轨道器都成功进入了环绕火星轨道,但它们都没有坚持到火星沙尘暴逐渐退去的时刻,为人类带回丰富的观测图像和测量结果,从而让“水手9号”大放异彩。

“水手 9 号”所拍摄的火星照片。“水手 9 号”发射于 1971 年 5 月 30 日,于 11 月 14 日抵达火星,先后拍下了 7000 多张火星照片,覆盖了火星表面的 85%

时至今日,“水手9号”这个为人类立下汗马功劳的火星探测器依然在围绕火星运动,成为它的一颗人造卫星,这是它的独特大椭圆轨道导致的,火星大气造成的阻力几乎无法影响并降低它的轨道。同样的道理也发生在中国首颗卫星“东方红一号”上,它在1970年进入环绕地球的大椭圆轨道,直到今天依然在环绕地球运动。不过这二者早就没有任何工作状态,可以把它们看作人类航天探测史的永久移动丰碑。

随着人类太空竞赛逐渐走向平静,除了美国“维京1号”和“维京2号”成为20世纪70年代火星探测的绝唱之外,后续的火星探测规划也逐渐被束之高阁,直到进入新世纪后才逐渐改善。尤其是技术成熟后,火星巡视器成为探测的主角。

“水手 9 号”所拍摄的火星照片。“水手 9 号”发射于 1971 年 5 月 30 日,于 11 月 14 日抵达火星,先后拍下了 7000 多张火星照片,覆盖了火星表面的 85%

时至今日,“水手9号”这个为人类立下汗马功劳的火星探测器依然在围绕火星运动,成为它的一颗人造卫星,这是它的独特大椭圆轨道导致的,火星大气造成的阻力几乎无法影响并降低它的轨道。同样的道理也发生在中国首颗卫星“东方红一号”上,它在1970年进入环绕地球的大椭圆轨道,直到今天依然在环绕地球运动。不过这二者早就没有任何工作状态,可以把它们看作人类航天探测史的永久移动丰碑。

随着人类太空竞赛逐渐走向平静,除了美国“维京1号”和“维京2号”成为20世纪70年代火星探测的绝唱之外,后续的火星探测规划也逐渐被束之高阁,直到进入新世纪后才逐渐改善。尤其是技术成熟后,火星巡视器成为探测的主角。

新世纪:人类探测火星的高潮

人类探测火星60年来,共有四种任务类型:惊鸿一瞥的“飞掠”、登高望远的“环绕”、观天测地的“降落/着陆”和自由移动的“巡视”。其中,“飞掠”仅是在早期技术不成熟或其他任务兼职探测火星时使用;环绕器(轨道器)能长期环绕火星,采集海量的数据,全方位研究火星磁场、大气、重力场、水、浅层土壤、地质地貌等方面,还能起到信号中继作用,服务于降落在火星表面的着陆器和巡视器;着陆器能仔细研究火星表面的各种细节,但由于着陆机构重量和自身能量限制,无法移动和自由巡视;而巡视器可以随处移动,意义不言而喻,它的质量能更多集中于科研载荷,从事多地点多方面的精细研究。 新世纪最著名的任务是两辆双胞胎兄弟火星车“勇气号”和“机遇号”,二者完全相同且互为备份,重量为185千克,采用太阳能供能,分别在2003年6月10日和7月7日顺利升空前往火星并在次年1月份先后抵达。 这两辆火星车的原计划工作时间都是90天左右,科学家们认为90天之后火星空气中的沙尘就会覆盖满太阳能电池板,导致能量过低而无法继续工作。但没想到的是,火星上的大风天气却帮了忙,风吹去盖在太阳能电池板表面的尘土,让它重新暴露在太阳光的照射之中而获得新生。虽然在2007年火星巨大的沙尘暴中、99%的阳光被沙尘遮蔽了数月而导致这两个兄弟险些任务失败,但它们通过休眠方式在比地球风速快10倍以上的恶劣环境中最终幸存下来,赢得新生。

概念图,在火星上的“勇气号 / 机遇号”(NASA 提供)。火星车“勇气号”和“机遇号”为两辆完全相同且互为备份的“双胞胎”,重量均为 185 千克,采用太阳能供能,分别在 2003 年 6 月 10 日和 7 月 7日顺利升空前往火星,并于次年1月份先后在火星着陆进行巡视探测

最终,“勇气号”一直坚持工作到2011年3月22日才宣告任务结束,此前它的轮子出故障不能转动,且在2009年时就陷到软土中根本无法动弹,但它依然在那个坑里坚持工作了两年之久直到失联,那里成了它最终的墓地。而“机遇号”更是工作到2018年6月10日,它以平均1厘米/秒的速度运动,创造了在太空中最远行驶里程的纪录,超过45.16千米。它们在漫长的奋斗过程中,为人类全方面了解火星作出了巨大贡献。

21世纪探测火星的高峰在“好奇号”火星车,它的预算达到了惊人的25亿美元,足够买下40吨黄金!而最后这些钱就被砸到了一辆899千克重的火星车上,它也因此成为当之无愧的世界上最贵的一辆车。2011年11月26日,好奇号被包装进一个3.8吨重的组合体中从地球成功出发。为了让这么一辆巨大的火星车成功降落,科学家们研究出了空中吊车/起重机技术,这是人类现今航天技术里最接近科幻“黑科技”的技术之一。次年8月6日,这套组合体成功将“好奇号”送到火星表面,着陆在盖尔撞击坑。这是个直径154千米、存在了至少35亿年的撞击坑,极有可能保有火星早期的环境,有山丘有湖泊遗迹等各种地质形态,可供“好奇号”大展拳脚。

“好奇号”采用了多任务放射性同位素热电机的技术,利用携带的4.8千克钚—238放射性同位素不断衰变产生热量用以发电,能量密度高,每天可以产生2.5度的电能,大概是“勇气号”和“机遇号”的5倍之多。产生的热量残余还可以给内部重要仪器保温,可谓一举多得。这种核电池核心元素的半衰期达到88年,在火星车上绝大部分器件寿命到期后依然能提供足够且稳定的热量,不在乎白天和黑夜、极寒和极热。

概念图,在火星上的“勇气号 / 机遇号”(NASA 提供)。火星车“勇气号”和“机遇号”为两辆完全相同且互为备份的“双胞胎”,重量均为 185 千克,采用太阳能供能,分别在 2003 年 6 月 10 日和 7 月 7日顺利升空前往火星,并于次年1月份先后在火星着陆进行巡视探测

最终,“勇气号”一直坚持工作到2011年3月22日才宣告任务结束,此前它的轮子出故障不能转动,且在2009年时就陷到软土中根本无法动弹,但它依然在那个坑里坚持工作了两年之久直到失联,那里成了它最终的墓地。而“机遇号”更是工作到2018年6月10日,它以平均1厘米/秒的速度运动,创造了在太空中最远行驶里程的纪录,超过45.16千米。它们在漫长的奋斗过程中,为人类全方面了解火星作出了巨大贡献。

21世纪探测火星的高峰在“好奇号”火星车,它的预算达到了惊人的25亿美元,足够买下40吨黄金!而最后这些钱就被砸到了一辆899千克重的火星车上,它也因此成为当之无愧的世界上最贵的一辆车。2011年11月26日,好奇号被包装进一个3.8吨重的组合体中从地球成功出发。为了让这么一辆巨大的火星车成功降落,科学家们研究出了空中吊车/起重机技术,这是人类现今航天技术里最接近科幻“黑科技”的技术之一。次年8月6日,这套组合体成功将“好奇号”送到火星表面,着陆在盖尔撞击坑。这是个直径154千米、存在了至少35亿年的撞击坑,极有可能保有火星早期的环境,有山丘有湖泊遗迹等各种地质形态,可供“好奇号”大展拳脚。

“好奇号”采用了多任务放射性同位素热电机的技术,利用携带的4.8千克钚—238放射性同位素不断衰变产生热量用以发电,能量密度高,每天可以产生2.5度的电能,大概是“勇气号”和“机遇号”的5倍之多。产生的热量残余还可以给内部重要仪器保温,可谓一举多得。这种核电池核心元素的半衰期达到88年,在火星车上绝大部分器件寿命到期后依然能提供足够且稳定的热量,不在乎白天和黑夜、极寒和极热。

“好奇号”火星探测车在火星夏普山山脚下的自拍,摄于 2015 年 10 月(用于拍摄照片的机械手臂已被修饰去掉)。“好奇号”重达 899 千克,长 2.9 米、宽 2.7 米、高 2.2 米,于 2012 年 8 月 6 日在火星盖尔撞击坑着陆,携带强大的运动系统和科学仪器,大大提升了它的工作能力

这个2.9米长、2.7米宽、2.2米高的火星车有能力携带更强大的运动系统和科学仪器。例如,它的手臂主要携带有一个X射线光谱仪和透镜成像仪对样本进行结构和成分分析,甚至可以看清10微米左右的细节,要知道人的头发尚有约80微米直径!机械臂还有冲击钻、刷子和铲子这套系统,方便打孔、粉碎、取样并送到车身上安装的复杂仪器内,可谓各司其职、一举多得。头部的激光诱导击穿器能在数米外击穿石块,进一步利用化学分析相机远程测量成分构成,大大提升了它的工作能力。

“好奇号”原计划的服役时间是两年,它也超出预期继续服役至今,而且核电池基本可以陪伴它长期工作下去,目前已经宣布了将这个任务无限期延长。与此同时,“好奇号”的升级任务“毅力号”火星车已经于2021年顺利着陆火星。它相比好奇号能实现更多更复杂的功能,还携带了人类首个火星直升机,相信能极大扩充人类对火星的理解。

“好奇号”火星探测车在火星夏普山山脚下的自拍,摄于 2015 年 10 月(用于拍摄照片的机械手臂已被修饰去掉)。“好奇号”重达 899 千克,长 2.9 米、宽 2.7 米、高 2.2 米,于 2012 年 8 月 6 日在火星盖尔撞击坑着陆,携带强大的运动系统和科学仪器,大大提升了它的工作能力

这个2.9米长、2.7米宽、2.2米高的火星车有能力携带更强大的运动系统和科学仪器。例如,它的手臂主要携带有一个X射线光谱仪和透镜成像仪对样本进行结构和成分分析,甚至可以看清10微米左右的细节,要知道人的头发尚有约80微米直径!机械臂还有冲击钻、刷子和铲子这套系统,方便打孔、粉碎、取样并送到车身上安装的复杂仪器内,可谓各司其职、一举多得。头部的激光诱导击穿器能在数米外击穿石块,进一步利用化学分析相机远程测量成分构成,大大提升了它的工作能力。

“好奇号”原计划的服役时间是两年,它也超出预期继续服役至今,而且核电池基本可以陪伴它长期工作下去,目前已经宣布了将这个任务无限期延长。与此同时,“好奇号”的升级任务“毅力号”火星车已经于2021年顺利着陆火星。它相比好奇号能实现更多更复杂的功能,还携带了人类首个火星直升机,相信能极大扩充人类对火星的理解。

天问一号:中国加入火星探测大家庭

两千多年前,屈原在长诗《天问》中发出了“九天之际,安放安属?”和“日月安属,列星安陈?”的旷世之问。两千多年后,中国航天人要用实际行动给出解答:行星探测计划“天问”启动,而执行第一站任务的就是去往火星的“天问一号”。而这次“天问一号”的选择是:“绕”“着”“巡”一次完成,整体任务包括了环绕器、着陆器和巡视器三个部分,是近些年人类探测火星任务复杂度之最。2021年2月10日,“天问一号”被火星引力俘获。“天问一号”的三个部分整体进入环绕火星的大椭圆轨道中。在随后环绕火星的约3个月内,环绕器需要认真研究火星表面的情况,反复确认着陆地点和最优着陆窗口。一旦确认后,环绕器继续在轨工作,着陆器携带巡视器开始最为艰难的火星着陆之旅。

概念图,天问一号(中国国家航天局提供),前部为着陆器、巡视器组合体,后部为环绕器

这就是“恐怖”7分钟。由于距离过于遥远,地球和火星双向通讯延时将长达几十分钟。且火星着陆时间一般仅在7—8分钟左右,地面工作人员不可能人工控制复杂的火星着陆过程,这一切全要靠着陆器自己完成。这个过程极度困难,着陆器必须找准角度,先用隔热大底极速气动减速,再用庞大降落伞,最后还需要反推火箭工作,悬停避障,软着陆。上千个复杂的动作,需要“天问一号”在火星上独自“刀尖上起舞”,稍有不慎便会任务失败,难度可想而知。着陆器稳定着陆后,将会与环绕器联络,确定工作状态,上传记录的全部数据,传回地球。一切确认后,着陆器将放出导轨,巡视器开机,积累到足够能量后,行驶抵达火星表面,开始工作。

探测火星不仅是中国航天工程任务难度的新突破,更是行星科学领域的史无前例突破。除了常规的通讯、能量来源(太阳能帆板)、支撑结构、动力系统等部分外,“天问一号”整体上携带了13种科学载荷,其中7个在火星上空的环绕器上,6个在降落火星表面的巡视器上。它们共有五大科研目标,主要涉及火星空间环境、地表形貌特征、土壤表层结构等研究,将给中国带来火星的第一手资料。

概念图,天问一号(中国国家航天局提供),前部为着陆器、巡视器组合体,后部为环绕器

这就是“恐怖”7分钟。由于距离过于遥远,地球和火星双向通讯延时将长达几十分钟。且火星着陆时间一般仅在7—8分钟左右,地面工作人员不可能人工控制复杂的火星着陆过程,这一切全要靠着陆器自己完成。这个过程极度困难,着陆器必须找准角度,先用隔热大底极速气动减速,再用庞大降落伞,最后还需要反推火箭工作,悬停避障,软着陆。上千个复杂的动作,需要“天问一号”在火星上独自“刀尖上起舞”,稍有不慎便会任务失败,难度可想而知。着陆器稳定着陆后,将会与环绕器联络,确定工作状态,上传记录的全部数据,传回地球。一切确认后,着陆器将放出导轨,巡视器开机,积累到足够能量后,行驶抵达火星表面,开始工作。

探测火星不仅是中国航天工程任务难度的新突破,更是行星科学领域的史无前例突破。除了常规的通讯、能量来源(太阳能帆板)、支撑结构、动力系统等部分外,“天问一号”整体上携带了13种科学载荷,其中7个在火星上空的环绕器上,6个在降落火星表面的巡视器上。它们共有五大科研目标,主要涉及火星空间环境、地表形貌特征、土壤表层结构等研究,将给中国带来火星的第一手资料。

概念图,天问一号在火星着陆(中国国家航天局提供)。天问一号的着陆过程极度困难,着陆器必须找准角度,先用隔热大底极速气动减速,再用庞大降落伞,最后还需要反推火箭工作,悬停避障,软着陆,需要执行上千个复杂的动作,难度可想而知

5月15日7时18分,距离地球3.2亿千米之外,天问一号探测器成功实现火星表面软着陆,稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功!天问一号经历了长达近7个月的“奔火”之旅和3个月的“环火”探测,如今“登火”成功,并且即将开展巡视探测。火星探测属于高风险航天任务,我国突破了第二宇宙速度发射、行星际飞行及测控通信、地外行星软着陆等关键技术,迈出了星际探测征程中的重要一步,是我国航天事业发展中又一个具有重大意义的里程碑。

概念图,天问一号在火星着陆(中国国家航天局提供)。天问一号的着陆过程极度困难,着陆器必须找准角度,先用隔热大底极速气动减速,再用庞大降落伞,最后还需要反推火箭工作,悬停避障,软着陆,需要执行上千个复杂的动作,难度可想而知

5月15日7时18分,距离地球3.2亿千米之外,天问一号探测器成功实现火星表面软着陆,稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功!天问一号经历了长达近7个月的“奔火”之旅和3个月的“环火”探测,如今“登火”成功,并且即将开展巡视探测。火星探测属于高风险航天任务,我国突破了第二宇宙速度发射、行星际飞行及测控通信、地外行星软着陆等关键技术,迈出了星际探测征程中的重要一步,是我国航天事业发展中又一个具有重大意义的里程碑。

火星移民:人类迈向星辰大海的下一站

人类探测火星的历史已经接近60年,有近一半的任务失败,但也有另一半实现了成功。截至目前,依然有美国“奥德赛号”轨道器(2001年)、欧洲“火星快车号”轨道器(2003年)、美国侦察轨道器(2005年)、美国“好奇号”火星车(2011年)、美国火星大气专家MAVEN轨道器(2013年)、印度曼加里安轨道器(2013年)、欧洲火星生命探测计划ExoMars轨道器(2016年)、美国“洞察号”着陆器(2018年)、阿联酋“希望号”轨道器(2021年)、中国“天问一号”探测器(2021年)和美国“毅力号”火星车(2021年)任务携带先进的仪器正在探测火星,它们都在回答一个共同的问题:人类到底该怎样开发火星? 首先,火星的全球化改造是个美好的幻想,是不可能实现的。结合此前所有的探测器研究成果,火星的基本情况并不乐观:体积小,质量小,引力小,带来的直接后果是散热过快,很快失去了内部能量,这导致行星内部重要的“发电机”停止工作,进而磁场逐渐消失。没有全球性磁场的后果非常可怕,太阳风缓慢将大气剥离,导致目前的火星大气只有地球大气1%的气压。且火星地质活动已经极其微弱,几乎没有板块运动,大气成分也缺少足够来源补充,大气的流失也陷入了不可逆的过程,人类基本要放弃对它的整体改造。

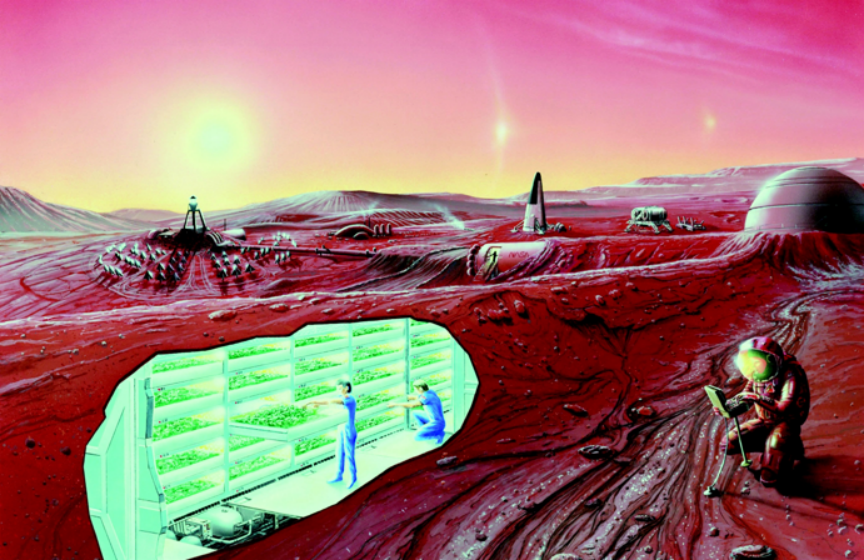

概念图,适于人类生活的火星地下基地(NASA 提供)。由于火星缺乏必要的全球磁场和大气,使得建设地下基地成为人类在火星生活的唯一有可能实现的方案,选址可在火星北极和赤道之间的大平原地区

相比较不现实也不可行的火星整体改造方案,选择基地方案显然是唯一的选择,它的最大优势在于:全封闭,能完全产生跟地球一样气压、温度、湿度、光照等条件,不必受火星外部恶劣环境影响。目前来看,火星封闭基地方案已经是各国必然选择的方案。

选址可以在北极和赤道之间的大平原地区,地势较好。这里水分含量较高(超过3%且靠近北极冰盖),北极夏季时火星处于远日点因此夏季很长,白天温度可以达到20度。火星北半球富含火山岩而拥有足够建筑材料,奥林帕斯山和众多高山附近由于长期火山喷发,带来的材料也将是一笔宝贵财富。火星重力低、土壤材料合适、地质条件稳定且风力低(风速快但大气密度低,风的能量并不高),建造大型的地表建筑并不困难。而采用半地下方式,可以实现最佳环境保温、规避空间辐射,最大限度利用挖出的建筑材料、距离地下矿产水源等资源更近等。建筑附近的地表可以开发成巨大的太阳能光田、核电基地、火箭发射场等。总体上将人类需要活动的区域集成化,也将人类活动可能产生的风险(例如火箭发射爆炸)与生活区隔离开来,最大限度提高空间和资源利用效率。

在实际生存中,民以食为天。在火星上几乎不可能依赖天然的太阳光作为植物能量来源,例如一次持续全火星数月的沙尘暴可能长期阻止绝大部分太阳光直达火星表面,形成全球性的危机,火星基地的近乎密闭方式也不可能允许自然光照明甚至发展农业。因而,火星基地中农业植物的能量必须来自人造光源,光源能量可以来自火星表面太阳能光田提前存储的太阳能,抑或是来自核电、地热(如果还有)、化学燃料等。每一种植物都有自己偏好的电磁波频段,目前国际上的植物学研究已经在投其所好地提供更适合某种植物的LED照明,其他可见光频段则不予投放,大大降低了能源消耗。虽然在人类肉眼看起来呈现单一颜色甚至昏暗无比,实际上却是植物们生长发育最完美的环境。

人类对火星植物的培养也已经进行了多年,电影《火星救援》中的种植土豆并非幻想。例如,国际知名的瓦赫宁根大学甚至模拟火星土壤进行了一系列农作物的种植实验,包括番茄、黑麦、萝卜、豌豆、韭菜、菠菜、水芹等蔬菜。不过,人类如果想食用肉食恐怕就很困难,《流浪地球》电影中蚯蚓干已经颇为奢侈。我国在时长1年的“月宫一号”实验期间,黄粉虫也是志愿者重要蛋白质来源。

概念图,适于人类生活的火星地下基地(NASA 提供)。由于火星缺乏必要的全球磁场和大气,使得建设地下基地成为人类在火星生活的唯一有可能实现的方案,选址可在火星北极和赤道之间的大平原地区

相比较不现实也不可行的火星整体改造方案,选择基地方案显然是唯一的选择,它的最大优势在于:全封闭,能完全产生跟地球一样气压、温度、湿度、光照等条件,不必受火星外部恶劣环境影响。目前来看,火星封闭基地方案已经是各国必然选择的方案。

选址可以在北极和赤道之间的大平原地区,地势较好。这里水分含量较高(超过3%且靠近北极冰盖),北极夏季时火星处于远日点因此夏季很长,白天温度可以达到20度。火星北半球富含火山岩而拥有足够建筑材料,奥林帕斯山和众多高山附近由于长期火山喷发,带来的材料也将是一笔宝贵财富。火星重力低、土壤材料合适、地质条件稳定且风力低(风速快但大气密度低,风的能量并不高),建造大型的地表建筑并不困难。而采用半地下方式,可以实现最佳环境保温、规避空间辐射,最大限度利用挖出的建筑材料、距离地下矿产水源等资源更近等。建筑附近的地表可以开发成巨大的太阳能光田、核电基地、火箭发射场等。总体上将人类需要活动的区域集成化,也将人类活动可能产生的风险(例如火箭发射爆炸)与生活区隔离开来,最大限度提高空间和资源利用效率。

在实际生存中,民以食为天。在火星上几乎不可能依赖天然的太阳光作为植物能量来源,例如一次持续全火星数月的沙尘暴可能长期阻止绝大部分太阳光直达火星表面,形成全球性的危机,火星基地的近乎密闭方式也不可能允许自然光照明甚至发展农业。因而,火星基地中农业植物的能量必须来自人造光源,光源能量可以来自火星表面太阳能光田提前存储的太阳能,抑或是来自核电、地热(如果还有)、化学燃料等。每一种植物都有自己偏好的电磁波频段,目前国际上的植物学研究已经在投其所好地提供更适合某种植物的LED照明,其他可见光频段则不予投放,大大降低了能源消耗。虽然在人类肉眼看起来呈现单一颜色甚至昏暗无比,实际上却是植物们生长发育最完美的环境。

人类对火星植物的培养也已经进行了多年,电影《火星救援》中的种植土豆并非幻想。例如,国际知名的瓦赫宁根大学甚至模拟火星土壤进行了一系列农作物的种植实验,包括番茄、黑麦、萝卜、豌豆、韭菜、菠菜、水芹等蔬菜。不过,人类如果想食用肉食恐怕就很困难,《流浪地球》电影中蚯蚓干已经颇为奢侈。我国在时长1年的“月宫一号”实验期间,黄粉虫也是志愿者重要蛋白质来源。

国际空间站上实验用的菜地照片(NASA 提供)。这种看起来很奇怪的 LED 灯种植技术,却是最佳种植方案,虽然在人类肉眼中看起来呈现单一颜色甚至昏暗无比,实际上却是植物们生长发育最完美的环境,还能大大降低能源消耗

而作为现代社会骨骼和基石的工业,则和地球也大不相同。其中一大问题是能源问题。基地外围和表面建立大量太阳能电池板阵列(可由硅、氧、铁、镍等元素3D打印而来)。为应对沙尘暴天气、夜间情形,科学家也在研究可长期使用的大型核电能源,可用于月球基地和火星基地的长期供能,它们的作用类似一个小型核电厂,能满足基地大规模工业生产用电需求。更何况人类如果在未来掌握可控核聚变技术,基本意味着能量能取之不尽用之不竭。届时,一次地球运送而来的核聚变燃料,或许就能够维持一个基地几十年的供能。

出行方面,全程封闭的轨道交通将成为重要交通方案。在轨道交通的基础上,火星挖矿和矿产精加工将成为一个极其重要的行业。这个挖矿并不是地球上传统意义的金属矿藏,一些在地球上根本不必考虑的资源,例如地底发现的有机物(火星研究目前并不排除这个可能)、南北极巨大极冠的水冰和干冰、火星山脉根部可能随着极微弱地质运动出现的宝贵矿藏等,都将是开发的目标。火星距离小行星带已非常接近,这里有着几十万颗小行星,更有数亿颗乃至数不尽的极小星体,它们的成分和构造完全不同,不少都拥有地球上极其稀缺的资源。从火星出发的资源探测和开发难度,也远低于从地球出发,完全能够建立定期“采矿航班”。

火星虽小,但陆地总面积与地球的陆地总面积接近,还有太阳系最大的山和峡谷,靠近小行星带。总体而言,火星基地的人类将拥有远超地球人类的人均资源和极其发达的技术,他们可以建立一整套高度智能的高效工业系统,这个系统也能够支持火星基地的长久进步。

物竞天择,适者生存。人类更是在自然界选择之外,又自我增加了内部淘汰机制,才有了王朝更迭、时代变迁。未来的火星基地会怎样?由于火星低重力和基地半地下环境,火星人类从身体构造上将会与地球人类逐渐不同。或许由于生存压力,他们会不惜一切代价发展高科技,甚至很快就领先地球。由于群体数量少,每个基地成员从生到死都将是极致的精英培养方式。那么长久下来他们将会如何看待地球和地球人类,这是一个留给读者思考的问题。

下一站火星,是人类的未来,也是人类的挑战。我们这一代人,或许将是目睹挑战变成奇迹的见证者!

国际空间站上实验用的菜地照片(NASA 提供)。这种看起来很奇怪的 LED 灯种植技术,却是最佳种植方案,虽然在人类肉眼中看起来呈现单一颜色甚至昏暗无比,实际上却是植物们生长发育最完美的环境,还能大大降低能源消耗

而作为现代社会骨骼和基石的工业,则和地球也大不相同。其中一大问题是能源问题。基地外围和表面建立大量太阳能电池板阵列(可由硅、氧、铁、镍等元素3D打印而来)。为应对沙尘暴天气、夜间情形,科学家也在研究可长期使用的大型核电能源,可用于月球基地和火星基地的长期供能,它们的作用类似一个小型核电厂,能满足基地大规模工业生产用电需求。更何况人类如果在未来掌握可控核聚变技术,基本意味着能量能取之不尽用之不竭。届时,一次地球运送而来的核聚变燃料,或许就能够维持一个基地几十年的供能。

出行方面,全程封闭的轨道交通将成为重要交通方案。在轨道交通的基础上,火星挖矿和矿产精加工将成为一个极其重要的行业。这个挖矿并不是地球上传统意义的金属矿藏,一些在地球上根本不必考虑的资源,例如地底发现的有机物(火星研究目前并不排除这个可能)、南北极巨大极冠的水冰和干冰、火星山脉根部可能随着极微弱地质运动出现的宝贵矿藏等,都将是开发的目标。火星距离小行星带已非常接近,这里有着几十万颗小行星,更有数亿颗乃至数不尽的极小星体,它们的成分和构造完全不同,不少都拥有地球上极其稀缺的资源。从火星出发的资源探测和开发难度,也远低于从地球出发,完全能够建立定期“采矿航班”。

火星虽小,但陆地总面积与地球的陆地总面积接近,还有太阳系最大的山和峡谷,靠近小行星带。总体而言,火星基地的人类将拥有远超地球人类的人均资源和极其发达的技术,他们可以建立一整套高度智能的高效工业系统,这个系统也能够支持火星基地的长久进步。

物竞天择,适者生存。人类更是在自然界选择之外,又自我增加了内部淘汰机制,才有了王朝更迭、时代变迁。未来的火星基地会怎样?由于火星低重力和基地半地下环境,火星人类从身体构造上将会与地球人类逐渐不同。或许由于生存压力,他们会不惜一切代价发展高科技,甚至很快就领先地球。由于群体数量少,每个基地成员从生到死都将是极致的精英培养方式。那么长久下来他们将会如何看待地球和地球人类,这是一个留给读者思考的问题。

下一站火星,是人类的未来,也是人类的挑战。我们这一代人,或许将是目睹挑战变成奇迹的见证者!

END

作

者丨毛新愿

END

作

者丨毛新愿