时间:2024-06-28访问:137来源:历史铺

“巴巴罗萨计划” 长久以来,在德国闪击苏联这件事上,总要加一句话:德国撕毁了《苏德互不侵犯条约》。 但问题在于,当时最痛恨共产主义的纳粹德国,为什么会跟苏联握手言和,签订一份“互不侵犯条约”呢? 这个条约的签订过程,堪称是第二次

世界大战爆发前一场著名的“甩锅大赛”,

欧洲大陆的“F4”英国、法国、德国和苏联统统卷入其中,明争暗斗,错进错出,最终,出现了这样一个结果。 如今再回顾这场博弈过程,依旧让人不胜唏嘘。

“巴巴罗萨计划” 长久以来,在德国闪击苏联这件事上,总要加一句话:德国撕毁了《苏德互不侵犯条约》。 但问题在于,当时最痛恨共产主义的纳粹德国,为什么会跟苏联握手言和,签订一份“互不侵犯条约”呢? 这个条约的签订过程,堪称是第二次

世界大战爆发前一场著名的“甩锅大赛”,

欧洲大陆的“F4”英国、法国、德国和苏联统统卷入其中,明争暗斗,错进错出,最终,出现了这样一个结果。 如今再回顾这场博弈过程,依旧让人不胜唏嘘。

图为在“索姆河战役”中,英军正在收集阵亡战士的背包 在这样的时代背景下,“和平主义”

(Pacifism)开始席卷英国。 虽然这个主义最早在1848年的第一届世界“和平主义”代表大会就产生了,但在一战后达到了前所未有的高峰:在英国公众的心目中,一战是一场前所未有的大浩劫。劫后余生的人们,感到对战争的无比恐惧和厌恶。他们不希望再发生战争,他们相信军备竞赛只能加剧战争的危险,还意味着要增加赋税。 “爱好和平”是一个无可厚非的合理要求,但放到不同的时代背景下,实现的难度和条件都不同。比如从1933年开始,这项合理诉求就开始变得艰难起来——只是当时的人都未必都能意识到而已:

图为在“索姆河战役”中,英军正在收集阵亡战士的背包 在这样的时代背景下,“和平主义”

(Pacifism)开始席卷英国。 虽然这个主义最早在1848年的第一届世界“和平主义”代表大会就产生了,但在一战后达到了前所未有的高峰:在英国公众的心目中,一战是一场前所未有的大浩劫。劫后余生的人们,感到对战争的无比恐惧和厌恶。他们不希望再发生战争,他们相信军备竞赛只能加剧战争的危险,还意味着要增加赋税。 “爱好和平”是一个无可厚非的合理要求,但放到不同的时代背景下,实现的难度和条件都不同。比如从1933年开始,这项合理诉求就开始变得艰难起来——只是当时的人都未必都能意识到而已:这一年的1月,44岁的阿道夫·希特勒被正式任命为德国总理。 就在希特勒上台后不久,在英国的牛津大学俱乐部组织了一场大约有500人参加的大会,讨论的动议是:“绝不为国王和国家而战。”这项动议最终获得275张赞成票,153张反对票,其余弃权。 如果说500人规模太小的话,就在一个月后,伦敦召开了一次大型集会,各工会、政党的代表有15000多人,而这次集会的名字,就叫“全国反战大会”。 来自社会底层和中层的“和平主义”思潮,不可能不会影响到国家的上层。 斯坦利·鲍德温在1935年的选举中大获全胜,第三次出任英国首相,他的竞选承诺是:“我以自己的名誉向你们担保,将不会有大量的军备”。 1937年,鲍德温退休,他内阁中的财政大臣张伯伦出任首相。

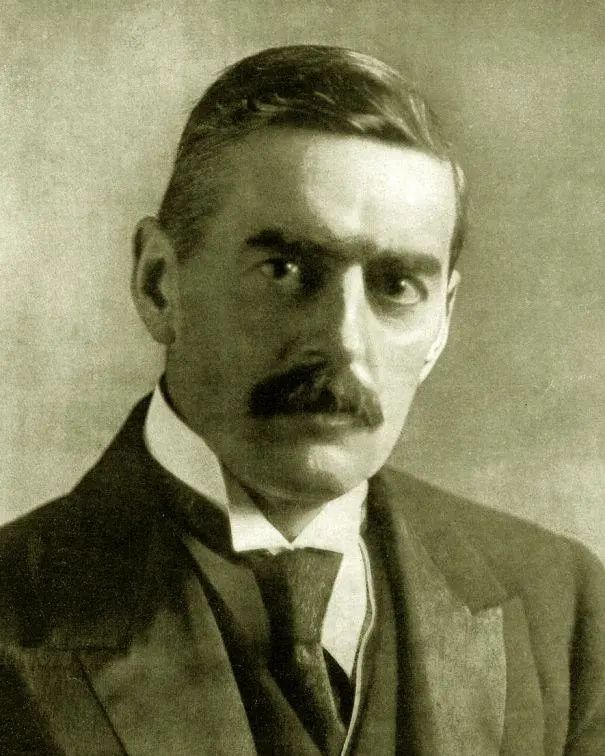

阿瑟·内维尔·张伯伦 这位已经68岁的老人在任内不能不说是鞠躬尽瘁,但他留给后人的最大标签却是“绥靖政策”——那个牺牲捷克斯洛伐克利益来换取德国消停的《慕尼黑协定》,成为了张伯伦职业生涯中难以抹去的污点。 但张伯伦当时的观点却确实说出了很多英国人的心声:“战争不会赢得任何东西,不会治好任何东西。” 所以为了避免战争——确切地说是为了避免和德国开战,英国人愿意做出妥协,甚至愿意牺牲利益。 当然,最好是别人的利益。

阿瑟·内维尔·张伯伦 这位已经68岁的老人在任内不能不说是鞠躬尽瘁,但他留给后人的最大标签却是“绥靖政策”——那个牺牲捷克斯洛伐克利益来换取德国消停的《慕尼黑协定》,成为了张伯伦职业生涯中难以抹去的污点。 但张伯伦当时的观点却确实说出了很多英国人的心声:“战争不会赢得任何东西,不会治好任何东西。” 所以为了避免战争——确切地说是为了避免和德国开战,英国人愿意做出妥协,甚至愿意牺牲利益。 当然,最好是别人的利益。

图为一战“凡尔登战役”中的炮弹空壳 法国没本钱再打仗了,也没精力再打仗了:经济危机带来了国内政局的动荡,各式各样的法西斯组织开始涌现,试图推翻共和国体制,从1930年到1940年间,法国政府居然更迭了24次,这直接导致了法国其实根本没有办法能执行一个长期贯彻的政策——包括外交政策。 当然,还有一点要指出的是:法国人也确实打不过。 一战之后,号称“欧洲头号陆战强国”的法国,其实已经被德国抛在了后头:截至二战爆发前,法国本土拥有现役陆军总数为87.5万人,分为20个步兵师和5个骑兵师,而德国拥有275.8万的陆军,分为53个现役师,可动员的师为103个。值得强调的是,当时还是上校的戴高乐提出的“重视装甲兵”的提议屡遭拒绝,法国仍坚信坦克只是步兵冲锋的辅助工具,组建装甲师毫无意义。但法国当时拥有的坦克数量也少得可怜,只有1000余辆老式坦克,而德国已拥有3200余辆。至于空军,法国更不堪一击,1940年5月10日德国入侵法国时,法国举国的飞机数量与德国入侵飞机数量之比为2:5

(1370架:3500架)。 在这样的对比下,法国人当然更乐意强调一战“堑壕战”的胜利经验,以及完全倚仗他们的“马奇诺防线”了。

图为一战“凡尔登战役”中的炮弹空壳 法国没本钱再打仗了,也没精力再打仗了:经济危机带来了国内政局的动荡,各式各样的法西斯组织开始涌现,试图推翻共和国体制,从1930年到1940年间,法国政府居然更迭了24次,这直接导致了法国其实根本没有办法能执行一个长期贯彻的政策——包括外交政策。 当然,还有一点要指出的是:法国人也确实打不过。 一战之后,号称“欧洲头号陆战强国”的法国,其实已经被德国抛在了后头:截至二战爆发前,法国本土拥有现役陆军总数为87.5万人,分为20个步兵师和5个骑兵师,而德国拥有275.8万的陆军,分为53个现役师,可动员的师为103个。值得强调的是,当时还是上校的戴高乐提出的“重视装甲兵”的提议屡遭拒绝,法国仍坚信坦克只是步兵冲锋的辅助工具,组建装甲师毫无意义。但法国当时拥有的坦克数量也少得可怜,只有1000余辆老式坦克,而德国已拥有3200余辆。至于空军,法国更不堪一击,1940年5月10日德国入侵法国时,法国举国的飞机数量与德国入侵飞机数量之比为2:5

(1370架:3500架)。 在这样的对比下,法国人当然更乐意强调一战“堑壕战”的胜利经验,以及完全倚仗他们的“马奇诺防线”了。

马奇诺防线 (Maginot Line) 是法国在第一次世界大战后,为防德军入侵而在其东北边境地区构筑的筑垒体系 不过法国人的“危机意识”还是要比英国人强一些,因为他们在地理位置上毕竟是紧邻德国。一旦开战,英国还能隔海相望,而法国则要立刻遭受战火的洗礼。 所以法国对在欧洲成立一个对抗德国联盟的态度,还是要比英国积极一些。但是,一直主张对德国强硬和与苏联结盟的法国外交部长巴尔都在1934年被亲法西斯分子刺杀,在此之后,本来说话声音就已经不响的法国,开始唯英国马首是瞻。

马奇诺防线 (Maginot Line) 是法国在第一次世界大战后,为防德军入侵而在其东北边境地区构筑的筑垒体系 不过法国人的“危机意识”还是要比英国人强一些,因为他们在地理位置上毕竟是紧邻德国。一旦开战,英国还能隔海相望,而法国则要立刻遭受战火的洗礼。 所以法国对在欧洲成立一个对抗德国联盟的态度,还是要比英国积极一些。但是,一直主张对德国强硬和与苏联结盟的法国外交部长巴尔都在1934年被亲法西斯分子刺杀,在此之后,本来说话声音就已经不响的法国,开始唯英国马首是瞻。

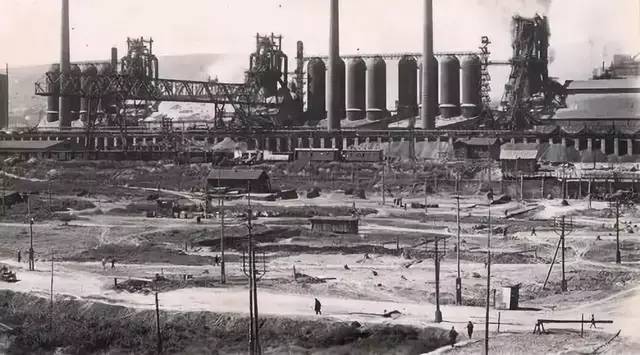

1937年,苏联的一家冶金厂 但是,他们在欧洲事务中其实是被孤立的。 法国外长巴尔都一度给了苏联人希望,共同防御德国的《东方公约》也一度被摆上议事日程,但随着巴尔都被刺杀,《东方公约》签订的希望已经非常渺茫,反而被法国人用来当做和德国人谈判的一个筹码。 从1932年到1938年,苏联其实尝试过多种和英、法的合作,但也只是在1935年和法国签订了《法苏互助条约》这样形式大于内容的一些条约。 尽管苏联和纳粹德国是不共戴天的死敌,但在这样的背景下,斯大林只能开始试图寻找另一个方向。 敌人的敌人,就是朋友。 你们不愿意和我做朋友,那我就去找你们的敌人——虽然也是我的敌人。

1937年,苏联的一家冶金厂 但是,他们在欧洲事务中其实是被孤立的。 法国外长巴尔都一度给了苏联人希望,共同防御德国的《东方公约》也一度被摆上议事日程,但随着巴尔都被刺杀,《东方公约》签订的希望已经非常渺茫,反而被法国人用来当做和德国人谈判的一个筹码。 从1932年到1938年,苏联其实尝试过多种和英、法的合作,但也只是在1935年和法国签订了《法苏互助条约》这样形式大于内容的一些条约。 尽管苏联和纳粹德国是不共戴天的死敌,但在这样的背景下,斯大林只能开始试图寻找另一个方向。 敌人的敌人,就是朋友。 你们不愿意和我做朋友,那我就去找你们的敌人——虽然也是我的敌人。