橹与舵都是中国人最早发明的,作为推进船前进的橹,在力学上非常有意思,它多装于船的两头或船侧,支点放在船舷上,入水端(又称橹板)剖面呈弓形,另一端(又称橹手)以绳索(又称橹担绳)系在甲板上。摇动橹担绳,橹板左右摆动,船便随之前进,就像鱼在水中靠其尾的摆动而前进。实际上,橹板在水摆动时,产生了前后压力差,从而形成船体前进的动力。

橹在中国起源的具体时间尚难确定,但至晚产生于汉代。据东汉刘熙《释名》一书,对橹字已作了解释,认为它产生的力沿着船脊方向。

舵是船航行导向机械。它由舵柱(或称舵杆)和舵板(或称舵扇、舵面)组成。舵柱在船尾直插(也有斜插)入水中,下接舵板。舵板形式多样,当船航行时水流在舵板上形成水压-舵压,舵压与船的浮心之间形成一力矩,从而改变船的航向。

舵的使用至迟起于汉代。湖南长沙墓船模中已有舵。其功用也为人所知,宋代周去非在《岭外代答》说:「千百人之命,直寄于一舵,……如一丝引千钧于山岳震颓之地」。可见其重要性。

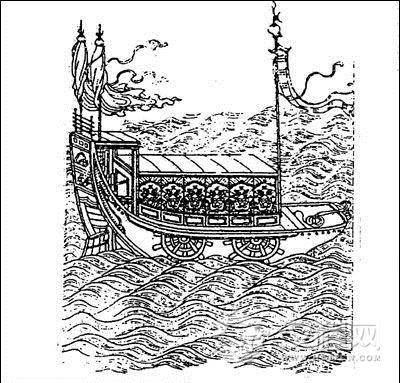

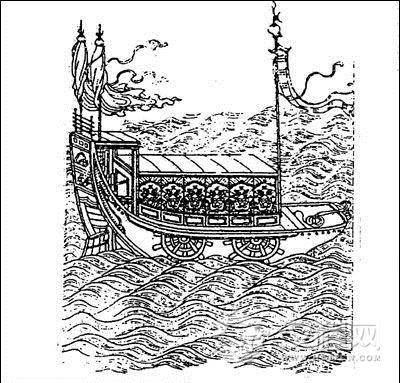

南北朝时期的中国人,已发明了轮船。以船侧轮子的转动代替划桨,以轮激水前进。古称为「车船」、「车轮轲」。在这里,轮成为以连续运动代替间歇运动的机械。

史载,祖冲之发明「千里船」,在建康(南京)新亭江试航,「日行百余里」。可惜,该记载未明确指出,祖冲之是否以轮代桨作为动力机械。至宋代,火药与轮船,已成为两项最重要的军事武器。宋将韩世忠在1129年镇江黄天荡战役中「用飞轮八楫,踏车蹈回江面」,有力打击金人完颜亮;在采石矶战役中,宋将虞允文的轮船战舰使金兵「相顾骇愕」等史事,都是明证。随轮船制造技术的提高,船中桨轮数量也从2轮发展到4轮、8轮、20轮,甚至32轮。

这些发明传入西方之后,对西方文明产生了极其巨大的影响,其中舵和指南针的作用尤其显著。欧洲人在采用舵之前,西方的船只必须由桨来改变航行的方向。只有当中国的舵传入了西方之后,哥伦布和达伽马的环球航行在变为可能。