时间:2024-09-02访问:38来源:历史铺

佛教雕塑是佛教艺术的典型体现,它主要保存于历代开凿的洞窟和兴建的寺院中。东汉末年,笮融造佛寺,寺中“以铜为人,黄金涂身,衣以锦采”(《三国志·吴书·刘繇传》)。一般认为这是中国雕造佛像的最早记载。中国早期佛教造像中有不少是金铜像(用铜或青铜铸造,表面镏[liu 流]金),其造型基本仿照印度。

从东晋起,佛教造像开始进入它的昌盛期。后赵石虎建武四年(公元338年)的金铜坐佛像,是国内有明确纪年的最早佛像(现收藏于美国旧金山市博物馆),标志着定型化的单身佛像的雕造已普遍出现。这时的佛像,已不是对印度佛像的单纯模仿,而开始具有了中国色彩。以东晋戴逵父子为代表的雕塑家,曾致力于中国式佛像的创作。相传戴逵在会稽山阴灵宝寺作阿弥陀佛像和两旁菩萨像,初步完成后,他隐坐幕后,细心听取各种议论,然后以三年时间反复修改,一座完美的雕像终于面世。

除了单身造像外,魏晋南北朝时期还大兴凿窟造像之风。国内现有石窟遗存约100多处,它们分布于历史上佛教传播的重要地区,其中享誉中外的有新疆拜城克孜尔石窟、吐鲁番柏孜克里克石窟,甘肃敦煌莫高窟、永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟,山西大同云冈石窟,河南洛阳龙门石窟、巩县石窟,河北邯郸响堂山石窟,四川大足石窟,云南大理剑川石窟等。

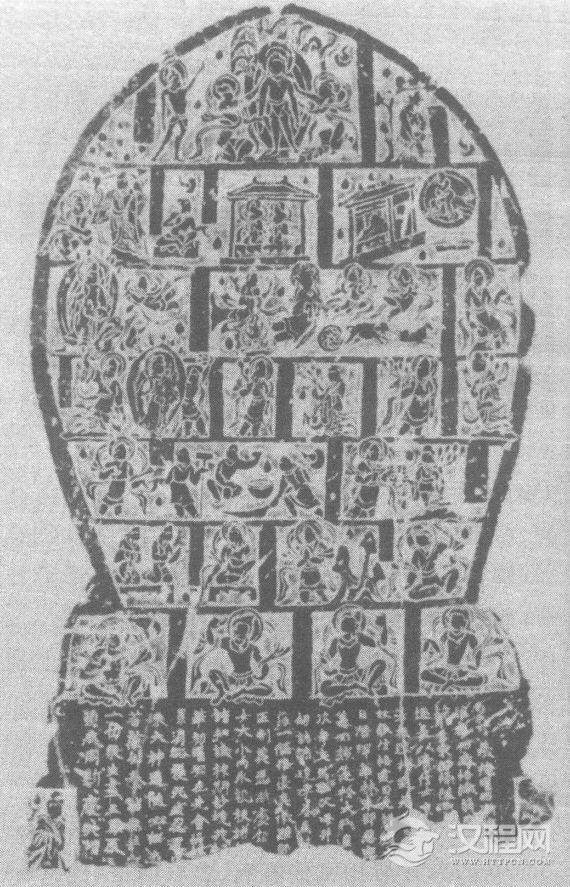

石窟艺术是建筑、雕塑、壁画三者的有机结合体,而雕塑是石窟的主体。石窟雕塑的题材,主要是佛像(包括各种佛、菩萨、罗汉、护法像)、佛经故事(本生故事和佛传故事)、供养人(出资造像者)像等。中国佛教雕塑的艺术风格,随着时代的发展而演变,具有鲜明的时代的、民族的和地区的特点。

公元3世纪,印度佛教艺术沿着“丝绸之路”传入新疆地区,形成龟兹石窟体系和于阗佛寺艺术,我们称之为“西域佛教艺术”。西域造像通常技法简明古朴,比例适度,面相丰圆,肢体雄健,神情娴静恬适,衣纹质感较强。这表明它较多地受了印度佛教艺术的影响。西域佛教艺术东渐玉门关内,便形成凉州佛教艺术。

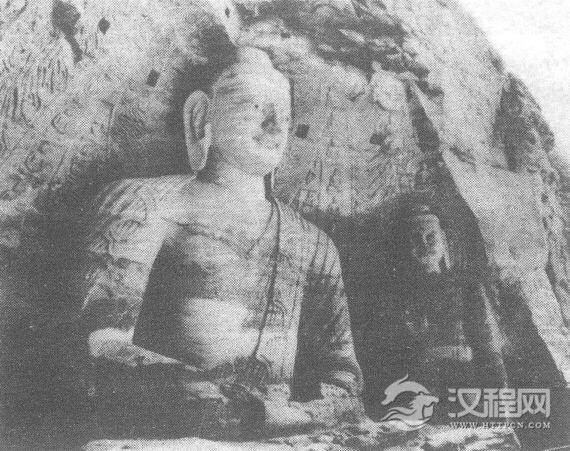

5世纪中叶,北魏统一北方,开始在平城(今山西大同)雕凿云冈石窟。云冈石窟的造像艺术集中体现在昙曜主持开凿的五个洞窟中。由于当时佛教艺术传入中原地区时间不长,开凿昙曜五窟的基本力量又是来自西部凉州的工匠,所以其中仍保留着较多的印度艺术风格。佛像外穿袒露右肩的袈裟;衣纹或为平行、隆起的粗线条,或为细密贴身的平行弧线;面相浑圆,细眉长目,深眼高鼻,嘴角露出淡然微笑;两肩齐亭,胸部厚实。菩萨像则上身袒露,胸前佩带项圈、璎珞[ying luo 英洛](贯穿珠玉而成的装饰品)。

昙曜五窟之后的云冈其他石窟,开始出现中国化的倾向。洞窟平面由马蹄形变为方形,有前、后室;造像中大型佛像减少,而题材有所增加;佛像的面相由圆形趋于长圆,躯体健壮适中;服装衣纹简化。这与孝文帝太和(公元477—499年)初年着手的汉化改革相适应。孝文帝迁都洛阳(公元494年)后,云冈石窟的造像更趋汉化。佛像面相清瘦,颈长,削肩,躯体修长,服装以褒衣博带式为主。

上一篇:藏传佛教的主要教派