时间:2024-09-03访问:45来源:历史铺

早在春秋战国时期,西南边陲民族就创造出了震惊中外学者的“蛮夷系铜鼓文化”;秦汉时期,少数民族地区的杂技乐舞传入中原,为当时流行的百戏艺术增添了奇异光彩;隋唐时期,音乐舞蹈艺术的辉煌成就,是中原乐舞与少数民族乐舞相融合的结晶;宋元以后,各民族传统音乐舞蹈在各地淳厚的乡土民俗文化环境中继续发展;至明清时期,中国少数民族音乐舞蹈便步入到了它的全面繁荣阶段。

群聚赛歌对歌,是中国少数民族民歌演唱形式上的基本特点。明清时期,各民族歌会之风盛极一时,每逢年节、圩期,男女老少就聚集在一起对歌唱曲,人数少者几十上百,多者可达万人以上。在西北地区,每逢夏历四月或五六月,土、回、东乡、撒拉、保安、裕固等族群众,都要定期举行“花儿会”。“花儿”也称“少年”、“野曲”和“山歌子”,是山歌的一个种类。会期到来之时,成千上万各族歌手云集“花儿会”,赛歌对曲,连续数日不断,场面极为壮观。在广东、广西壮、瑶等族居住区,一年中有许多聚会唱歌的会期,传说这与“歌仙刘三妹”有关。壮、瑶等族群众崇奉歌神刘三妹(也称“刘三姐”),视刘三妹为造歌之母。清屈大均(公元1630—1696年)《广东新语》记载有关于她的故事:刘三妹,生活于唐代。她极善唱山歌,常年来往于两广各少数民族居住区。一日,有白鹤乡少年与刘三妹对歌,壮、瑶各族喜歌者闻讯蜂拥群聚围观助唱,人数多达几百层。两人赛歌七天七夜不断,最后居然化为巨石永立歌场。各族群众无不崇敬,便奉巨石为“歌仙石”,奉三妹为歌仙,年年聚会唱歌祭祀他们。迄今壮族盛行的民俗音乐活动“歌圩”,据说就是这类群聚赛歌习俗的遗存,民间至今还在传唱着“如今广西成歌海,都是三妹亲口传”的山歌。清李调元(公元1734—?)编辑的民歌集《粤风》,就收录有不少壮族和瑶族的山歌唱词(图43)。

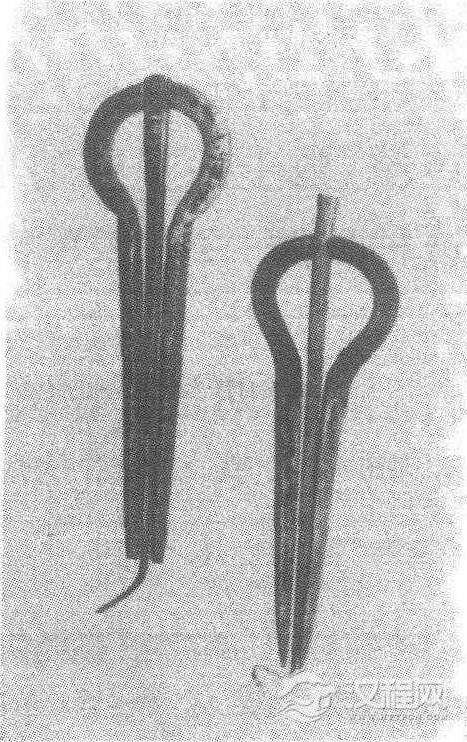

图45口弦(左,竹质;右,金属质)

正如唐代歌舞艺术的高度发展,为宋元戏曲艺术在中原地区的形成,创造了必要条件一样,明清时期边疆民族歌舞音乐的全面繁荣,也为这些民族的说唱音乐和戏曲音乐的兴起,奠定了基础。加之统治者在此时期对边疆地区推行“屯民”政策,从而加快了汉族与边疆民族音乐文化交流的节奏,因此在具有深厚文化传统的一些边疆民族中,说唱音乐和戏曲音乐便开始有了最初的发展。

此时期兴起的边疆民族说唱艺术,比较有代表性的乐调系种类有藏族的“折嘎”,白族的“大本曲”和“本子曲”,彝族的“甲苏”,布依族的“布依弹唱”,壮族的“末论”,侗族的“嘎锦”,傣族的“赞哈”,朝鲜族的“判捎里”,哈萨克的“冬不拉弹唱”,维吾尔族的“苛夏克”等。这些曲种的音乐,大多数都是在本民族广为流传的民歌曲调基础上发展起来的,并用本民族常见的特色乐器来进行伴奏,从而形成鲜明的地方特色和民族特色。如壮族“末论”的基本唱腔【上甲调】、【下甲调】、【北路调】、【南路调】,即与靖西、德保的民歌有直接的联系,其不同一般的唱词押韵方式,至今仍保持着清人所说“多用古韵,平仄互押”(陆祚蕃《粤西偶记》)的传统腰脚韵押法。伴奏乐器方面,傣族的“赞哈”用巴乌,侗族的“嘎锦”用侗琵琶,维吾尔族的“苛夏克”用热瓦甫,朝鲜族的“判捎里”用伽倻〔ye耶〕琴或奚琴,这些各具特殊性能的乐器,使相关曲种音乐的民族特色,更加浓郁和突出。

此时期出现的边疆民族戏曲,比较有代表性的是藏族的藏戏,白族的吹吹腔,布依族的布依戏,壮族的壮戏,侗族的侗戏等。这些戏曲剧种的声腔,有的由本民族的民歌和歌舞音乐发展而成,如藏戏、壮戏等就属于此;有的则是在汉族戏曲声腔基础之上加以改造而形成,如白族吹吹腔即属于此。白族吹吹腔渊源于明代的弋阳腔,弋阳腔随“屯民”流入云南白族地区后,被白族加以具有民族特色的改造,即成为白族吹吹腔。清文献多称白族为“民家”,称白语为“民家语”,吹吹腔在白族中流传后便被改造成为用汉语和民家语来夹杂演唱的声腔,所以清人所撰《赵州志》就说:“民家曲,以民家语为之,声调不一,音韵悠然动人。亦有演作戏剧者,或杂以汉语,谓之汉僰(白)楚江秋。”白族吹吹腔至今还保持着这种“汉夹白”的演唱传统。

明清时期的少数民族音乐生活,为我们保存下来不少已在汉族地区绝迹的和汉族地区没有的古代乐器、乐种、乐舞、说唱和戏曲。它们作为中华民族宏大音乐文化宝藏的一部分,对近现代各民族音乐歌舞的多样化发展创造了有利的条件,同时也为民族音乐学研究和音乐史学研究提供了极为宝贵和丰富的生动材料。

上一篇:三弦与胡琴