邓石如(1743-1805)

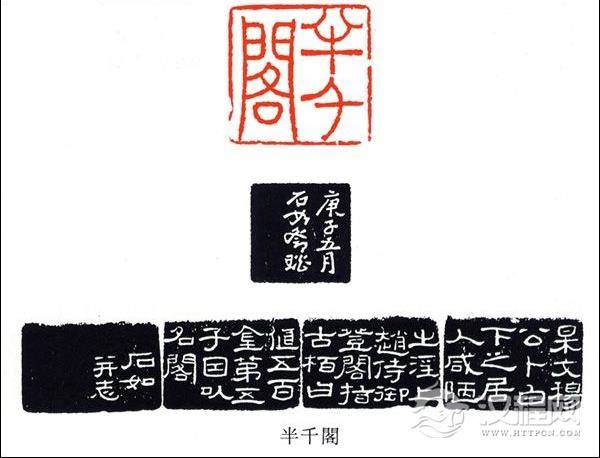

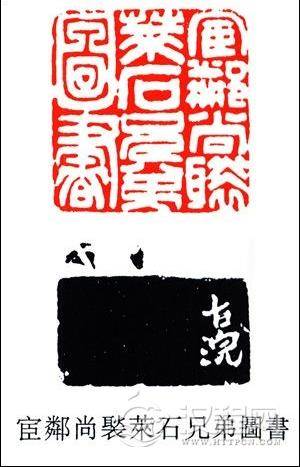

原名琰,字石如,又名顽伯,号完白山人,又号完白、古浣子、游笈道人,凤水渔长,龙山礁长等,安徽怀宁人。有人把他归为皖派,更多的人因为推崇他在篆刻史上杰出的贡献,而尊为“邓派”。

邓石如幼年时家境贫寒,一生社会地位低下,他自己说:我少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝,年十三四,心窃窃喜书,年二十,祖父携至寿州,便已能训蒙,今垂老矣,江湖游食,人不以识字人相待。这样一位读书不多的一介布衣,成长为伟大的艺术家,全靠坚定不移的信念,顽强的意志和刻苦的锻炼。他十七岁后,就开始以书刻自给。三十岁后,通过友人介绍,陆续认识了南京梅鏐三兄弟等友人,遍观梅家收藏的金石善本,凡名碑名帖总要临摹百遍以上,为此起早贪黑,朝夕不辍,为以后的篆刻艺术打下了扎实的书法基础。所以,当时人评他的四体书法为清代第一人。

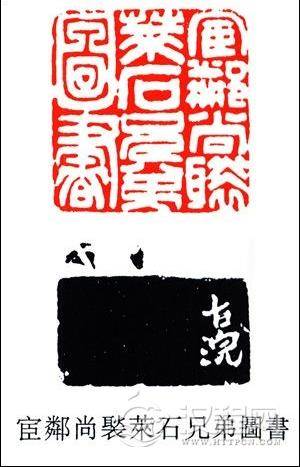

邓石如时代,正值皖,浙两派称霸印坛之时,但他绝不满足于前人印家所取得的成果,而以自已雄厚的书法为基础,做到书从印出,印从书出¨,打破了汉印中隶化篆刻的传统程式,首创在篆刻中采用小篆和碑额的文字,拓宽了篆刻取资范围,在篆刻上形成了自已刚健婀娜的风格,巍然崛起于当时的印坛,可说与浙、皖两派形成鼎足之势。邓石如的雄风一直影响到同时期的包世臣、吴让之.赵之谦·吴咨·胡澍·徐三庚等人。在篆刻艺术发展史上,邓石如是一位杰出的大家。可惜他原石流传极少·存世有《完白山人篆刻偶成》《完白山人印谱》《邓石如印存》等。

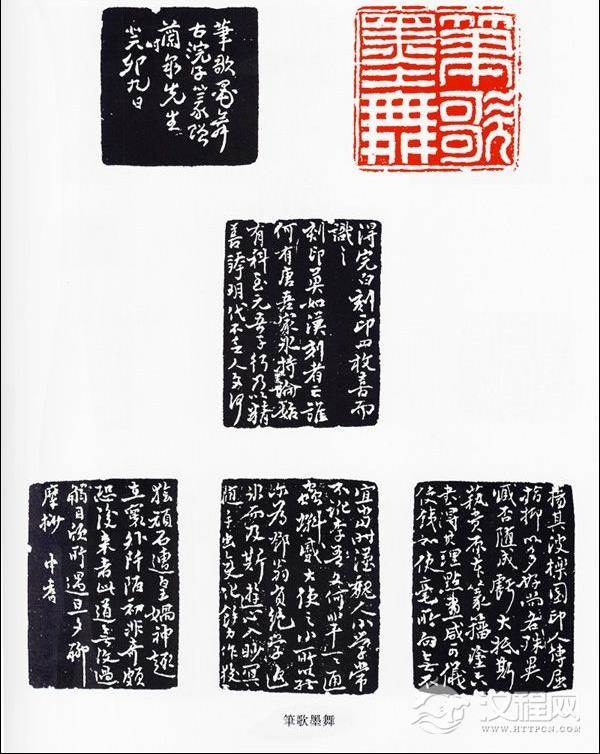

邓石如篆刻论1

邓石如篆刻多元化的启示

◎薛元明

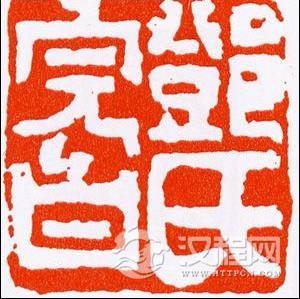

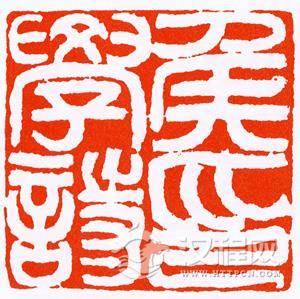

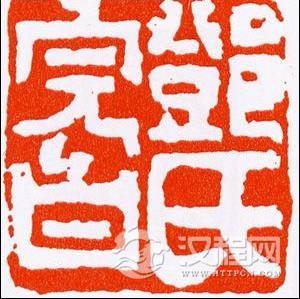

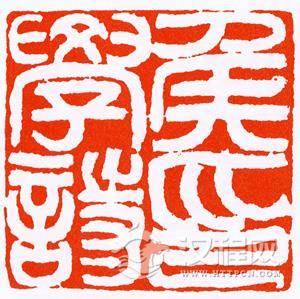

邓石如(1743-1805),原名琰,字顽伯,号完白山人、古浣子、游笈道人和凤水渔长等,安徽怀宁人。书法在清代被誉为“第一国手”,篆刻在浙派高扬大纛之时树立自我风标,区别于浙派字体的方正古拙而代之以圆转流美,刀法也从艰涩的切刀法变为流利的冲刀法。“十分红处便成灰”(图一)是邓石如暮年之作,此印较初期更加成熟,运用自身篆书入印,得心应手。邓石如的篆刻生涯一直处于不断地探索之中,但和赵之谦不同的是,赵之谦取法杂而中年封刀,所以没有统一风格,邓石如是矫正旧习的转折人物,时见开后世先河的典范之作,如“有好都能累此生”和“江流有声岸断千尺”等,这些不朽之作奠定了邓石如在篆刻史中的大师地位。有关邓石如的篆刻成就自是不待多论。作为皖派领军人物,对后世篆刻产生了深刻影响,表现在吴让之、赵之谦、徐三庚、黄士陵和吴昌硕创作中尤其明显,吴昌硕虽然在晚年作品面目中不见邓石如印风,但在积累取法过程中有潜移默化的影响。在五大家中,黄士陵和吴让之受邓石如影响最大,在他们一生创作的不同阶段都有表现。“一日之迹”(图二、图三)是邓石如五十五岁所作,两方印章各有千秋。留心吴熙载的临作(图四)和黄士陵的临作(图五),便可见二人浸淫之深。

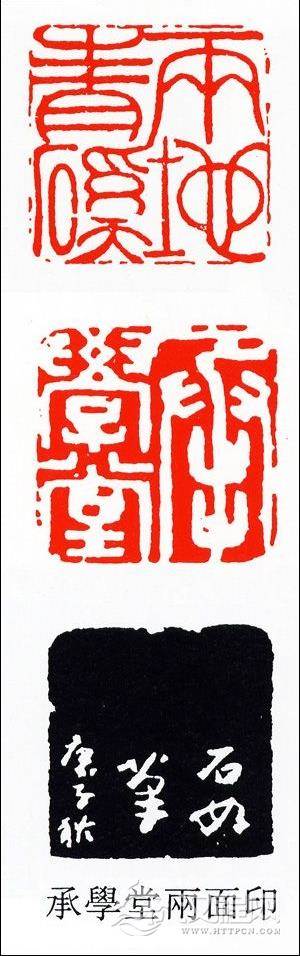

作为邓石如的再传弟子,吴熙载在字形、刀法等方面比邓石如更完善一些,邓石如尝试以书入印的创作,存在某些不足,这一情况在吴让之手中得到改变,字形上更安详、更协调。邓石如39岁所刻“淫读古文日闻异言”(图六)中字形皆为圆转,而吴让之刻“海陵张文梓树伯印信”(图七)中流转之外还能圆中见方,字体和整体章法上呼应更协调些。邓氏印章创作为追求“疏能走马,密不透风”的艺术效果,字形有部分挤压和拉长之处。再对照邓石如60岁所刻“虎门师氏名范之章”(图八)和吴让之刻“吴熙载字让之”(图九),无论字法还是章法上,吴让之都有借鉴之意,但在线条韵味和用刀方法上,吴氏有明显改进,这也是吴昌硕说“学完白不如径取让翁”的道理所在。

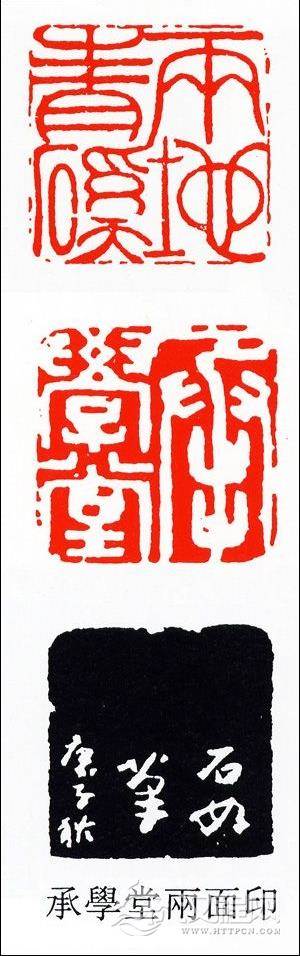

“胸有方心身无媚骨”白文(图十)为邓石如垂暮之年所作,对照黄士陵所翻刻的朱文(图十一),体验邓氏印章的精髓所在。黄士陵在早年的篆刻学习生涯中,浙派之外,即以邓石如为宗,所作“家在黄山白岳之间”(图十二),结字和刀法都模仿的惟妙惟肖,但黄士陵暮年之作“逸休堂”(图十三)虽在边款中言“取法完白”,实已铅华洗尽,光洁劲挺,是自家面目。

“金石刻画臣能为”(图十四)为邓石如55岁时作,这方印章风格很特别,较之其它印章多了装饰性,如“石”字撇画,“刻”字中的某些笔画舒展婀娜。对照徐三庚刻“臣钟毓印”(图十五),已然有邓翁之风,只不过徐三庚的印章风格更加夸张,强化起收笔的装饰味,紧其密,扩其疏,形成了自我面目。

“先生之风山高水长”(图十六)为邓石如花甲之年赠学生包世臣的印章,印中“之”与“和”二字占很小的空间,这是他追求“计白当黑”的艺术效果的体现,对照其印线条和赵之谦的“尗度所得金石”(图十七),后者有几分借鉴之意。

吴昌硕成熟期的印风和上述各位略有不同,苍茫古朴,但在早年探索期,还是能找到邓石如的影子。对照邓石如41岁所刻“新篁补旧林”(图十八)和吴昌硕“花雨读书楼”(图十九)不难发现,吴氏在某一时期的结字、笔画、线条、刀法和边栏方面还不能摆脱邓石如的影响,有声息相通之处。笔者言下之意并是说通过某一印章就能决定个人风格塑造。但偶然中有必然,谁也不能否认灵光一现、醍醐灌顶的顿悟对艺术家的成功有不可估量的影响。只是吴昌硕作为一代宗师,化为无形,最终独出机杼。

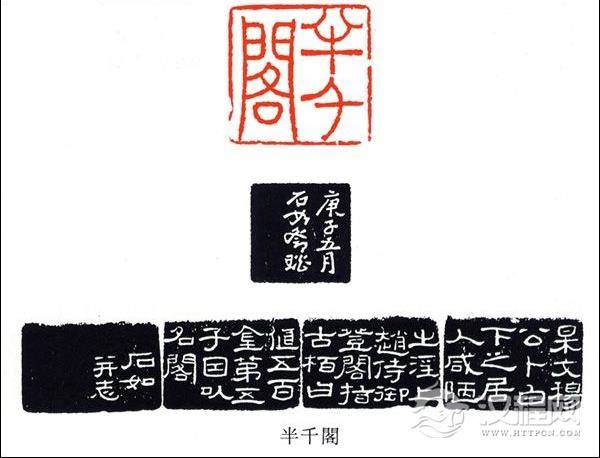

最近笔者偶尔翻阅《邓石如印谱》,看到“白门倦游阁外史章”(图二十)印,此时邓石如已人书俱老,印章章法上也更成熟,没有初期随意松散的弊病,用刀上也颇见变化,线条流转之外,更含蓄而有一些细碎波磔的刀痕,某些字如“外”和“白”等,虽然字形小,但已经不象“先生之风山高水长”中的“之”与“山”一样还有些局促,如“史”字的上大下小造型,彼此间笔画的粘连都很自然得体,揣测抑或是心有所悟?笔者忽然觉得来楚生先生的印章风格与此印有些相象,对照来先生“讵能尽如人意但求无愧我心”(图二十一),确有几分相似之处。只是凫翁的用刀更加锋芒毕露,线条上的刀痕更多一些。也许篆刻本身就有精神暗合之处,也许来楚生正是从此印得到启发,化出自身风格,这些如今都不能确定,但不能完全否定这种可能。

笔者研习篆刻有年,偶有所得,深知学印须从临摹入手,但不仅仅是单纯形式的描摹。对照大师的作品,不经意中透露出的某些信息,说不定正是后人所追求的,加以强化演绎,不正是自我风标的突破口吗?邓石如和西泠四家中的蒋仁、黄易和奚冈是同时代的人物,邓氏重字法和章法,浙派重刀法,晚年邓石如来往于扬州。扬州是东南经济文化中心,处于浙江和安徽中段,正是两种风格的交汇点所在。得益于浙派刀法的启示而加以吸收是极有可能的。

邓石如作为篆刻史中具有划时代意义的一代宗师,对他篆刻艺术的研究,还有待深入挖掘整理。作为一个一生永不满足的印坛巨擘,邓石如以一介布衣跻身大师之列,以“富贵功名总成空”的心态来直面艺术,步入自由的创作之境,具有永无满足的探索精神。笔者愚见,后学者理解这一点,比单纯地注重其篆刻层面的研究意义更大。

邓石如篆刻论2

邓石如细朱文创作权析

【】薛元明

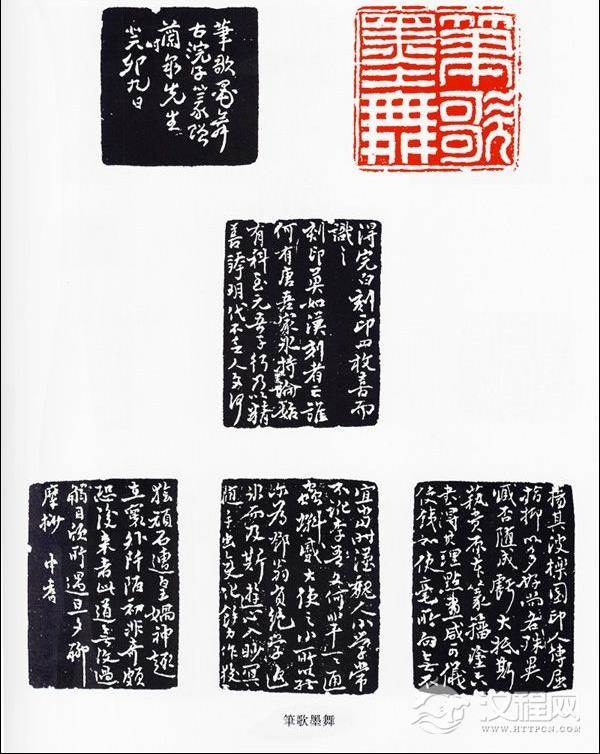

邓石如作为一个划时代的篆刻大师,在篆刻领域内的诸多尝试有开山凿石、筚路蓝缕之功。最大的贡献就是倡导“以书入印”的理念,改变了浙派在用刀和字形上以方折为主的创作方式,并在自己的艺术实践中加以应用。笔者浏览《邓石如印谱》,体会到邓氏朱文印创作更能体现其“印从书出”的理念,从创作上来衡量,朱文印略胜白文一筹,其所谓可“自出新意者”,基本上集中在细朱文一类。

回顾细朱文的发展历程,赵松雪为开山鼻祖,直启后世先河,此后有林皋和汪关等人的发挥,民国时期王福庵和赵叔孺为集大成者,他们的门人弟子韩登安、方介堪,尤其是陈巨来达到了登峰造极的地步,遂使细朱文滥觞天下,成为篆刻一脉。但笔者愚见,从细朱文的发展来看,邓石如功不可没,当为细朱文发展中榫点人物。罗列其毕生所作,细朱文有多种风格倾向,有些堪称经典,对当代印坛细朱文创作仍具有现实的指导意义。笔者从印谱中拈出一二加以剖析,以期抛砖引玉。针对明清时期一些流派印大师的研究,可以多角度、全方位的展开,以期对当代篆刻提供更多可资借鉴的地方。

“江流有声断岸千尺”(图一)是邓石如的经典力作,此印凸现了邓石如“疏能走马,密不透风”的审美理念,文字线条清新流利,用刀沉稳有序,令人百观不厌。“新篁补旧林”(图二)为邓石如四十一岁所作,和“江流有声断岸千尺”在同一年,线条风格有些相近的地方,章法也沿袭了邓氏“疏更疏,密更密”的理念,同为经典。“先生之风山高水长”(图三)为邓石如六十岁时所作。线条上已有些明显变化,工稳流利许多,字形上更随意一些,章法沿袭了疏密对比惯例,“之、山”二字压扁,安排在第二列,整体上疏密视觉效应对称。

“砚山丙辰后作”(图四)和“一生辛苦为情多”(图五)二印,笔者推测非完白上人所作。“砚山丙辰后作”一印在方去疾所编,上海书画出版社发行的《吴让之印谱》中第108页亦收有此印拓,对照边款来看,隶书边款为山人所作有可能,但印文气息明显不同。吴让之一生为汪砚山刻印近四十余,在此印边款中有“让之重镌”字样,或许是原为山人所作,而印文为不识货者磨去,吴让之重刻,所以即使边款为山人所刻也不足为怪。“一生辛苦为情多”印无边款作为资料说明,但观邓氏一生所作,皆无相同或类似印风。

邓石如细朱文发展有一个过程。“聊浮游以逍遥”(图六)为邓氏36岁时所作,此印文在体态上突出了篆书婀娜的特点,舒展修长,但章法松散。其所刻“意与古会”中“古”字口部过大,而文中所列“古欢”(图七)中“古”字也有同样的弊病。“守素轩”(图八)中“素”字上方弯笔有些做作,这在邓石如一生的尝试当中很难避免。邓石如进入花甲之年后,印章创作进入了高峰期,创作手法日臻完善,避免了年青时的很多不足,“一印一面”,许多创作手法值得借鉴。

“范鉴斋珍藏”(图九)印作无边,线条古朴,残而不残,运用字形对称形成装饰化,别有风味。“逸兴遄飞”(图十)充分发挥字形特点,笔意流转,得疏密自然之趣,残破之处使印章贯气,以不足胜有余。“意在三代两汉六朝之间”(图十一)则是另一番景象,字形上不象“逸兴遄飞”中四字还很均匀,有空间分割太均匀的不足,此印有十字,字形大小任意,或方或圆,无一粘连,整体上团成一气。